Helm als Gesichtsschutz

der helm als gesichtsschutz - schon für ritter keine einfache sache

Gesichtsschutz: die plötzliche Einsicht der Ritter

Im 11. Jahrhundert setzte sich der Kampf mit eingelegter Lanze durch und machte einen Stichschutz vor dem Gesicht notwendig. Erstmals schützten Ritter ab dem späten 12. Jahrhundert ihr Gesicht hinter einem zusätzlichen Blech. Weil dieses wie ein Bart von einem Ohr zum anderen lief, nannte man diesen Gesichtsschutz im Mittelhochdeutschen ‚barbiere‘. Er verbreitete sich rasend schnell! Auf Reitersiegeln lässt sich erkennen, dass er binnen etwa eines Jahrzehnts in ganz Europa zu finden war.

Plattner: ein neuer Berufszweig entsteht

Aus diesen Anfängen entwickelte sich im Laufe des 13. Jahrhunderts der rundum geschlossene Helm. In dieser passgenauen Form saß er so gut, dass er nicht mehr wie die frühen Formen mit einem Kinnriemen eng festgeknotet werden musste. Der Tragekomfort stieg deutlich. Doch wer konnte die steigende Nachfrage bedienen? Für die Schmiede waren diese passgenauen, gehärteten und vernieteten Stahlplatten eine Herausforderung. So entstand bald ein eigener Berufszweig: die sogenannten Plattner, welche aus massivem Eisen Platten schlugen. Ein solcher Plattner des frühen 15. Jahrhunderts ist in der Handschrift der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu sehen.

Trotz Maske erkennbar bleiben: Wappen und Turniere

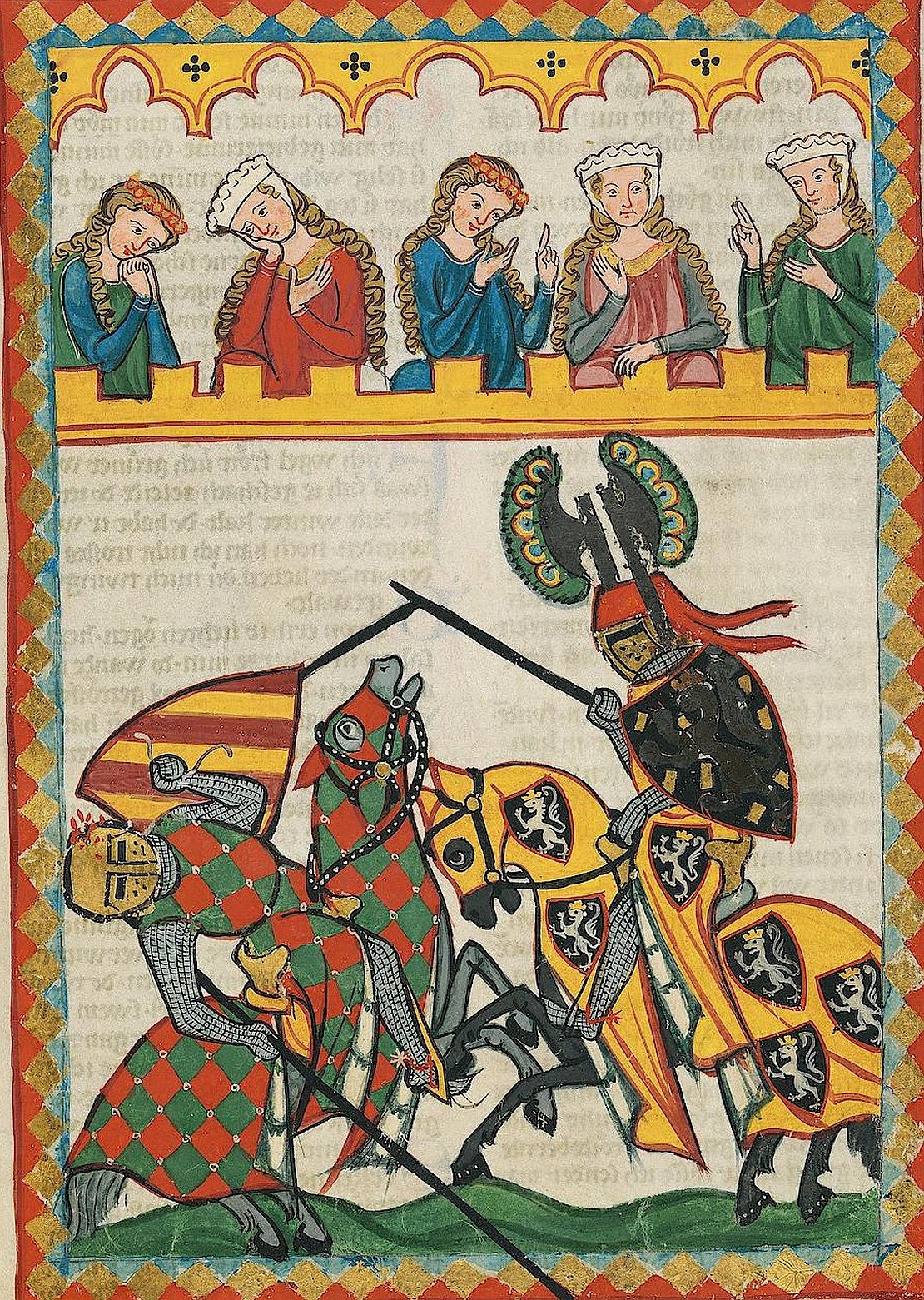

Mit dem neuen Helm war nun das Gesicht des Trägers nicht mehr erkennbar. Bis heute wird darauf die ‚Erfindung‘ der Wappen zurückgeführt. War das wirklich der Grund, warum zu dieser Zeit die Wappen aufkamen? Wohl nicht. Vom Gesicht war schon davor, als Helme mit Naseneisen und Ringpanzer vor dem Kinn getragen wurden, wenig zu sehen. Um jemanden auf dem Schlachtfeld zu erkennen, hätte man ihn schon zuvor gesehen haben müssen – und zudem recht scharfe Augen gebraucht. Die Wappen waren zunächst eher Schmuck und kein persönliches Symbol. Der Großteil des Kriegsvolks trug keine heraldischen Merkmale. Im Krieg galt wohl schlicht, wer sich gegen mich richtet, ist mein Feind. Anders war dies bei sportlichen Auseinandersetzungen wie den ebenfalls um 1200 aufkommenden Lanzenspielen, der sogenannten Tjost. Wenn hier zwei geschmückte Reiter miteinander kämpften, lohnte es sich allemal, die beiden Kämpfer für das Publikum erkennbar zu machen. So konnte Ruhm und Ehre verdient werden.

Fehlende Distanz: Risiken und Nebenwirkungen

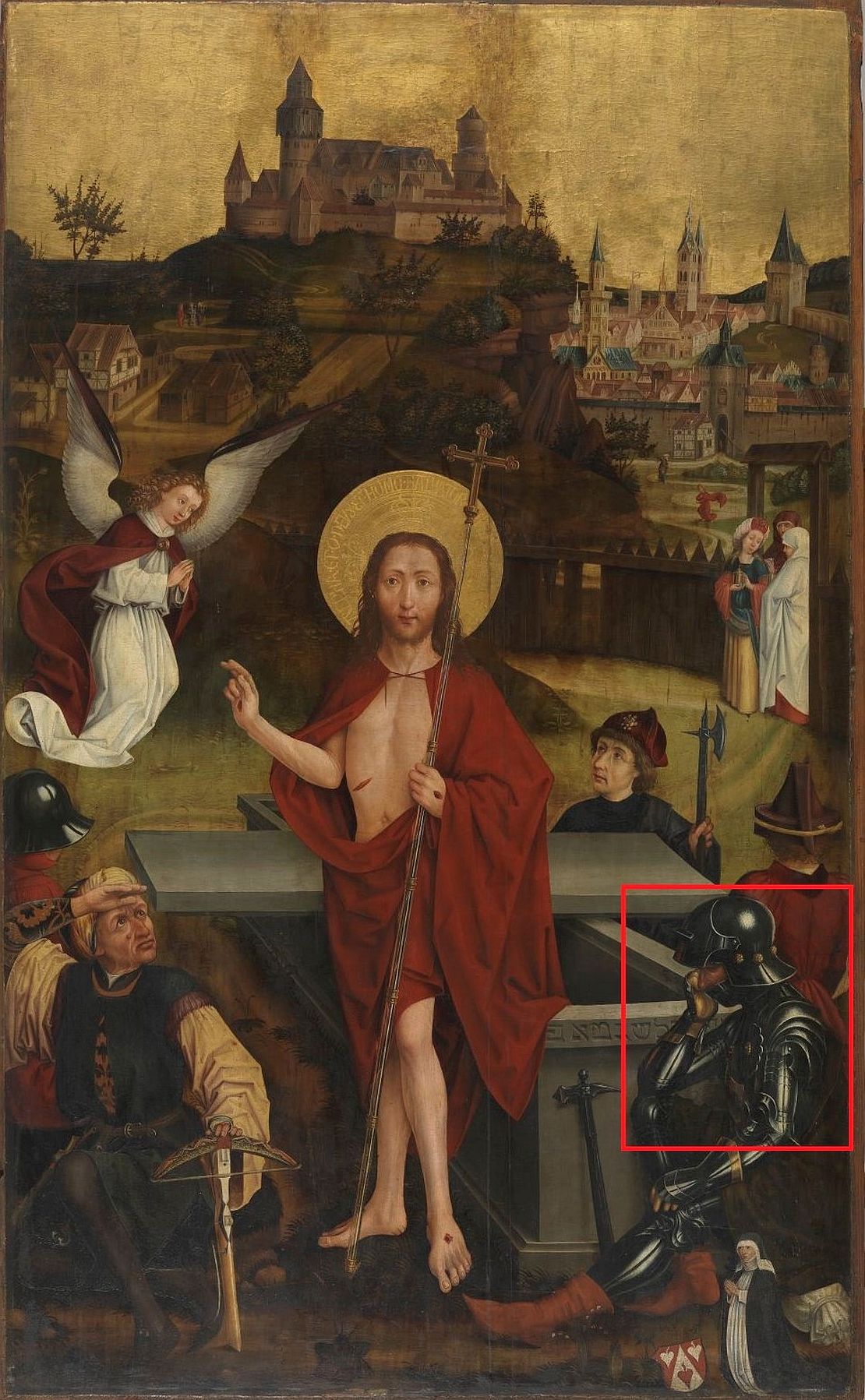

Als wirksamer Schutz erwiesen sich diese Helme vor allem beim Angriff der Reiter mit der Lanze. Entsprechend blieb der Helm auch auf die Ritter beschränkt. Fußsoldaten und berittene Hilfstruppen trugen erst ab dem 15. Jahrhundert einen Gesichtsschutz. Ein Helm vor dem Gesicht verschlechterte Atmung und Sicht, war beim Trinken, Sprechen, Hören und bei großer Hitze hinderlich. Daran änderten auch Atemlöcher und Sehschlitze im Helm nur wenig. Zum Nahkampf mit Schwert und Dolch nahmen die Reiter ihren Helm ab. Über eine Rüstkette, welche man in das kleine Kreuz am unteren Rand des Helms einhängen konnte, war dem Helm fest mit dem Ritter verbunden. Erst die sogenannte Beckenhaube, ein weiterer, halbkugeliger Helm unter dem großen Helm, schützte den Reiter dann auch im Nahkampf gegen Hiebe.

Kommentare

Keine Kommentare