Rotes Dirndlkleid

Gabriele Weishäupl und ihr rotes Dirndlkleid. Eine Neuerwerbung des Germanischen Nationalmuseums

Am 24. Januar 2025 organisierte Dr. Gabriele Weishäupl in ihrer Münchner Wohnung einen Pressetermin mit einem Fotografen und einer Journalistin der Münchner Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“. Der Anlass: Sie übergab dem Germanischen Nationalmuseum in Anwesenheit der Autorin ein Dirndlkleid samt Zubehör, das sie lange Zeit als „Berufskleidung“ trug.

Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin war 27 Jahre lang Tourismusdirektorin der Stadt München und zugleich die Leiterin der städtischen Volksfeste und Märkte. Sie kennt die Macht der Medien.

So war es ihr auch in dieser Situation wichtig, dass der Übergabeakt des Dirndlkleides medial dokumentiert wurde. Am 28. Januar erschienen im „Münchner Merkur“ und in der „tz“ nahezu ganzseitige, reich bebilderte Artikel von D. Pohl und C. Schramm, betitelt „Die Dirndlköniginnen“ mit drei Aufnahmen, die sich auf Gabriele Weishäupl und die Dirndlübergabe beziehen.

"Es gibt kein Kleidungsstück, das meinen Lebensweg anhänglicher begleitet und stärker geprägt hätte als das Dirndlgwand in seinen verschiedenen Ausprägungen", wird sie im Zeitungstext zitiert. Und so steht das nun in die Sammlung des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg aufgenommene Dirndlkleid pars pro toto für die spannende und höchst erfolgreiche Lebensgeschichte der „Wiesnchefin“, wie Gabriele Weishäupl heute noch oft salopp genannt wird.

Von der Landarzttochter zur Wiesnchefin

Als Tochter eines Landarztes in Passau geboren und im umgebenden Landkreis aufgewachsen, erhielt Gabriele Weishäupl 1966 ihr Abitur am Gymnasium der Englischen Fräulein im Passauer Kloster Niedernburg. In München studierte sie anschließend an der Ludwig-Maximilians-Universität Kommunikationswissenschaft, Bayerische Geschichte und Politische Wissenschaft. Nach ersten beruflichen Erfahrungen als Journalistin wechselte sie 1972 an die Münchner Messe- und Ausstellungsgesellschaft, wo sie zur Leiterin der Stabsabteilung Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll aufstieg und neben dem Beruf 1980 ihre Dissertation vorlegte.

1985 erfolgte ein entscheidender Berufswechsel: Gabriele Weishäupl konnte sich überraschend als Parteilose gegen 40 männliche Mitbewerber durchsetzen und leitete fortan als erste Frau das Münchner Fremdenverkehrsamt. Nach ihrem Ruhestand im April 2012 wurde das selbständige Amt aufgelöst, heute ist „München Tourismus“ eine Abteilung des Referats für Arbeit und Wirtschaft.

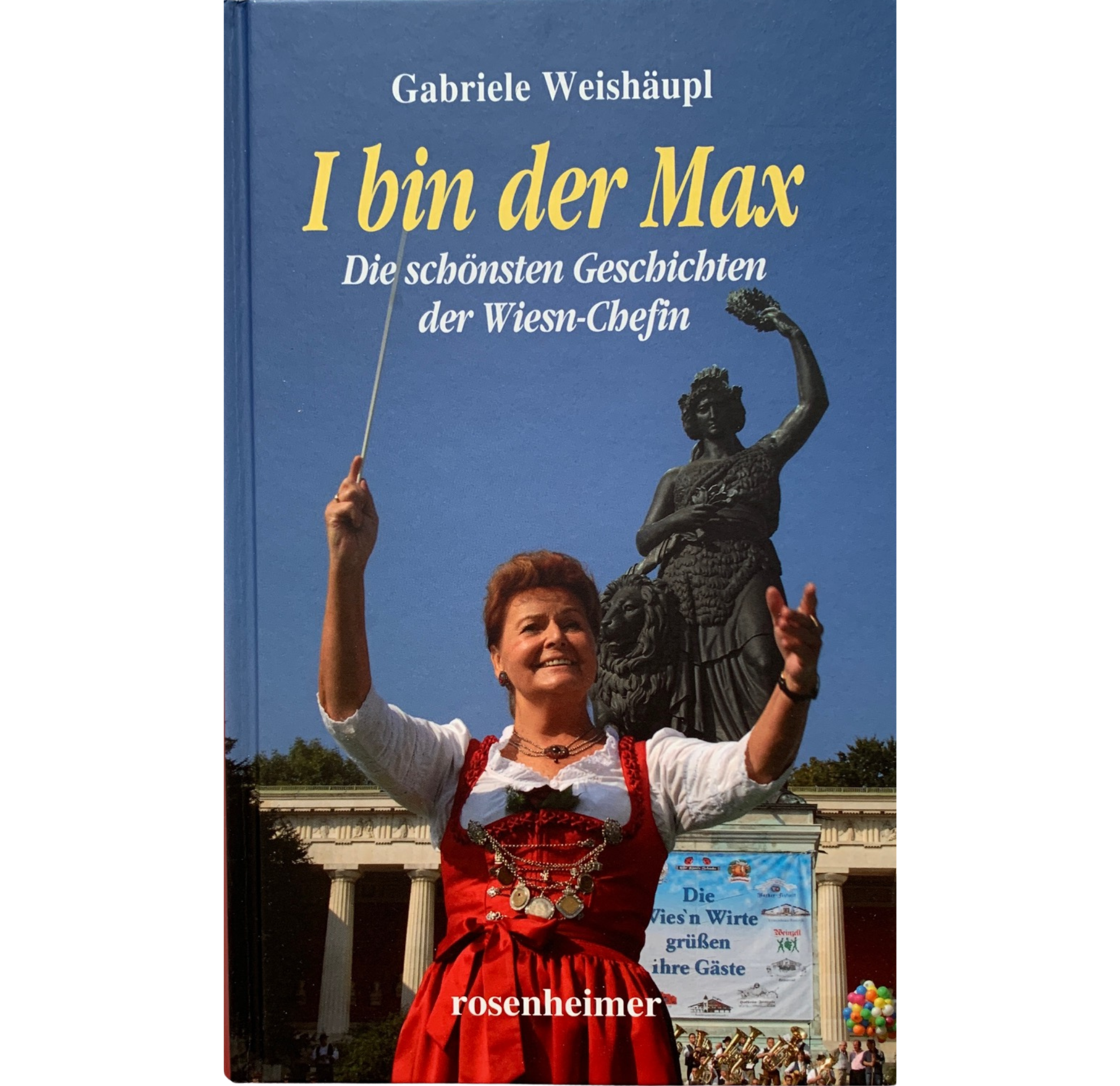

Einen besonderen Schwerpunkt ihrer Arbeit bildeten die städtischen Volksfeste und Märkte, darunter der Münchner Christkindlmarkt, die Auer Dult sowie das Oktoberfest. 2014 veröffentlichte das Rosenheimer Verlagshaus Gabriele Weishäupls Buch „I bin der Max. Die schönsten Geschichten der Wiesn-Chefin“. Eine Reihe der nachfolgenden Informationen sind den informativen und gut lesbaren Kapiteln des Buches entnommen.

Auf dem Cover sieht man die Autorin beim traditionellen Platzkonzert aller Festzelt-Kapellen am zweiten Festsonntag vor der Bavariastatue des Ludwig Schwanthalers und der Ruhmeshalle am Rand der Theresienwiese. Die 2009 entstandene Aufnahme des Münchner Fotografen Heinz Gebhardt zeigt Gabriele Weishäupl im Anschnitt mit erhobenen Armen und Dirigentenstab. Denn es gehört zur Tradition des Konzerts, dass die rund 300 Musiker der Festzelt-Kapellen zu diesem Anlass von „besonderen“, nicht-professionellen Kapellmeistern dirigiert werden, darunter etwa der Münchner Oberbürgermeister, die Wiesn-Verantwortlichen und andere Prominente. Weishäupl trägt auf diesem Foto ein Dirndl mit rotem Mieder, roter Schürze und weißer Bluse, dazu Trachtenschmuck aus dem Familienerbe.

Das rote Dirndl

Genau dieses Dirndlkleid ist nun in die Nürnberger Museumssammlung aufgenommen worden. Seine von vorne sichtbare Farbgebung in rot-weiß lässt direkt an die fränkischen Farben denken, selbst wenn das fränkische Wappen mit dem Rechen ursprünglich in rot-silber angelegt war. Gabriele Weishäupl hat sehr bewusst dieses Dirndlkleid der österreichischen Traditionsmarke „Wenger“ aus Obernberg am Inn für ihre Schenkung ans Germanische Nationalmuseum ausgewählt, denn – wie sie sagt – „das Frankenland und Nürnberg waren mir immer lieb“.

Ein Blick auf die Materialität des Dirndls lässt erkennen, dass das Kleid aus einem Polyestergewebe mit Baumwollfutter ist, was aufs Erste überrascht. Für Gabriele Weishäupl waren jedoch Zweckmäßigkeit und einfache Pflege neben der optischen Wirkung die wichtigsten Kriterien für ihre verschiedenen Kleidungsstücke, die sie während des Oktoberfests täglich mehrmals wechselnd trug.

Das rote, Ton-in-Ton gemusterte Miederteil des Dirndls ist mit einem einfarbig schwarzen Rockteil verbunden, dazu kommen eine rot glänzende Schürze und eine weiße Bluse. Das Mieder hat vorne einen weiten Brustausschnitt, dessen Kanten mit einer Froschmaulrüsche verziert sind, die auch im Rückenteil die obere Kante ziert.

Der Miederrücken ist im typischen dreiteiligen Zuschnitt und passt sich so gut der Figur an. Das schwarze Rockteil ist in breiten Falten gelegt und gewinnt dadurch an Weite. An der Schürze fällt unter dem Bund, der in lange Bindebänder übergeht, ein maschinell gereihter Streifen auf. Die Baumwollbluse der Marke Hess Frackmann mit gebauschten Ärmeln, kleiner Stickerei am Halsausschnitt und Wäscheknöpfen gehörte zum älteren Blusenbestand der Trägerin, die sich spontan dazu entschied, sie für die Schenkung zu diesem Dirndl zu kombinieren. Auch das kleine Seiden-Halstuch trug Gabriele Weishäupl häufig zu diesem Dirndl, wie verschiedene Fotos belegen.

Auffällig ist der Verschluss des Miederteils mit einem roten Reißverschluss; solche Elemente lassen gut erkennen, dass für Dirndl keine strengen Kriterien gelten wie für die „echte“ Tracht. Überspielt wird der sehr praktische, moderne Verschluss durch die beidseits angenähten Miederhaken, die es erlauben, eine traditionelle Erbskette als Schnürverzierung in der vorderen Mitte anzubringen.

Oft trug Gabriele Weishäupl dort – wie auch auf dem Foto als Kapellmeisterin des Platzkonzerts – historischen Familienschmuck mit Münzanhängern.

Gabriele Weishäupl erinnert sich in ihrem Buch an den konkreten Anlass für den Kauf eines roten Dirndls, nämlich eine politische Angriffswelle gegen ihre Person.

Sie war 1985 die erste Frau in der Leitungsposition des Fremdenverkehrsamts und innerhalb der städtischen Führungsriege damit eine Ausnahme. Sie schreibt: „Sehr früh schon, nämlich bereits im Jahr 1988, rüsteten sich finstere Mächte im Rathaus zum Angriff auf mich, speziell in meiner Eigenschaft als Festleiterin. […] Das Scharmützel zog sich unter reger Beteiligung der Medien und auch der Karikaturisten über ein paar Wochen hin und endete dann wie das Hornberger Schießen. […] Ich aber ging hin, und kaufte mir ein neues Dirndl, ganz in Rot.“ (Weishäupl, S. 35 und S. 37) Ob das rote Kleid eine symbolische Unterstützung für den damaligen Oberbürgermeister Georg Kronawitter (SPD), eine kämpferische Geste oder einfach eine Auffälligkeit darstellen sollte, bleibt offen.

Offen muss auch bleiben, ob das rote Dirndl, das nun in die Museumssammlung übergegangen ist, eben dieses 1988 gekaufte Kleid ist oder ein späteres Entstehungsdatum hat. Nähtechnische Details bzw. die textile Qualität lässt beides möglich erscheinen.

Bayerische Identität: Weishäupls Rolle beim Revival des Dirndls als Festkleidung

Weishäupl stand in ihrer Position als Festleitung des Oktoberfests stets im medialen Rampenlicht und nutzte ihre öffentlichen Wiesn-Auftritte seit Mitte der 1980er Jahre konsequent zur Förderung der bayerischen Identität, indem sie sich von Beginn an regelmäßig im Dirndlkleid präsentierte.

Unzählige Fotografien zeigen sie in unterschiedlichen Farbkombinationen von Kleid und Schürze, fast immer in Kombination mit einer klassischen weißen Dirndlbluse und mit passendem Schmuck. Bei der Wiesn-Eröffnung mit Anstich sowie beim Dirigieren des Platzkonzerts kamen besonders auffällige bzw. festliche Ensembles zum Einsatz, etwa ein Dirndlkleid in den Münchner Stadtfarben Schwarz und Gelb/Gold, das heute im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg ausgestellt ist. Die Bilder ihrer Auftritte wurden vielfach veröffentlicht und trugen maßgeblich zum Revival des Dirndlkleides als Wiesnkleidung bei.

Denn eigentlich war es in den 1980er Jahren bei Gästen und Prominenten des Oktoberfests unüblich, sich in Trachtenmode, also Dirndl und Lederhose, zu zeigen, die als altbacken galten. Allein die Umzüge der Trachtenvereine aus verschiedenen bayerischen Regionen präsentierten traditionelle Trachten, und die Bedienungen in den Bierzelten trugen als „Dienstkleidung“ mehr oder minder geschmackvolle Dirndlkleider.

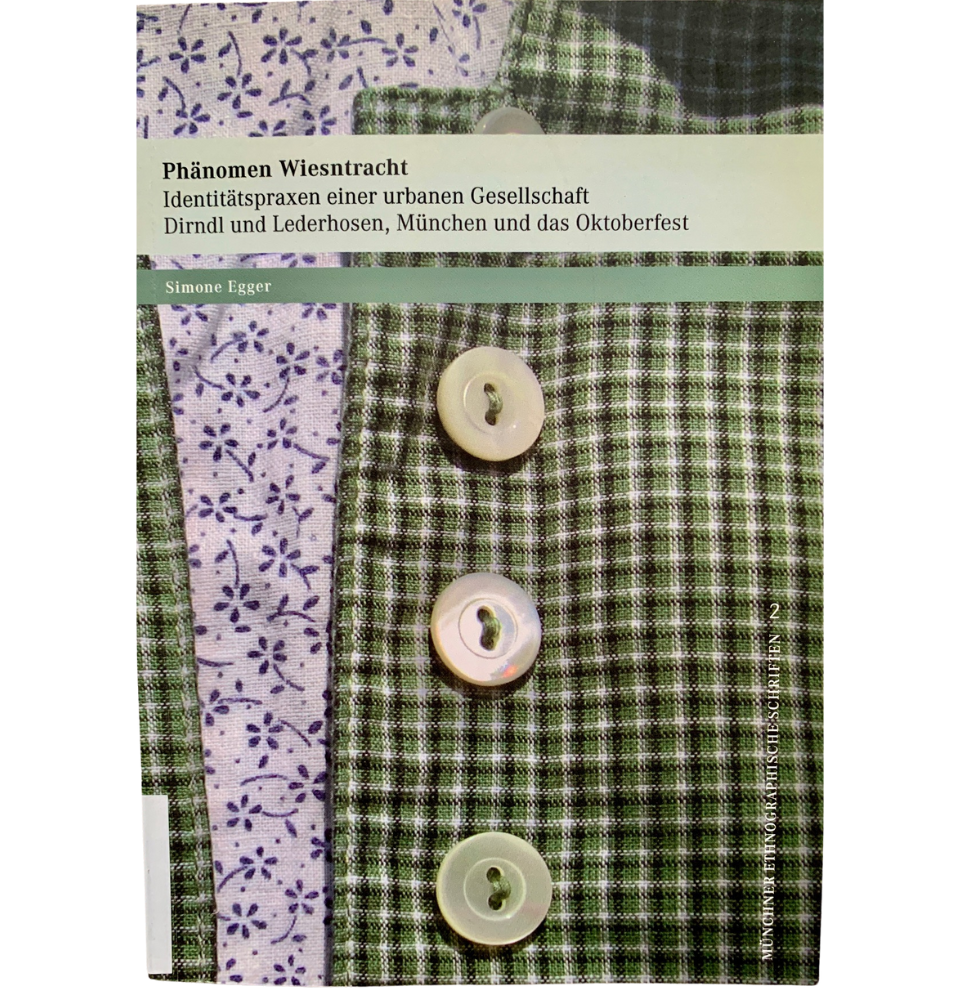

Simone Egger legte in ihrer Untersuchung „Phänomen Wiesntracht: Identitätspraxen einer urbanen Gesellschaft. Dirndl und Lederhosen, München und das Oktoberfest“ (München 2008) dar, wie sich das Kleidungsverhalten der Festbesucher seit dem 19. Jahrhundert mittels verschiedener Methoden ermitteln und analysieren lässt.

„Auf dem Festplatz treffen nun Menschen und ihre Gewänder in Massen aufeinander, einzelne Muster werden dichter, andere wiederum verlieren sich in der Menge; außergewöhnliche Situationen, so scheint es, erfordern außergewöhnliche Bekleidung. Grund genug, sich auf dem größten Volksfest der Welt gebührend in Szene zu setzen. Die richtige Aufmachung […] verspricht Orientierung, grenzt ab, grenzt ein, markiert den jeweiligen Träger in der breiten Öffentlichkeit der Theresienwiese, und München wie Bayern aus Sicht der Welt.“ (S. 13)

Ein Blick in die Modegeschichte: Das Dirndlkleid

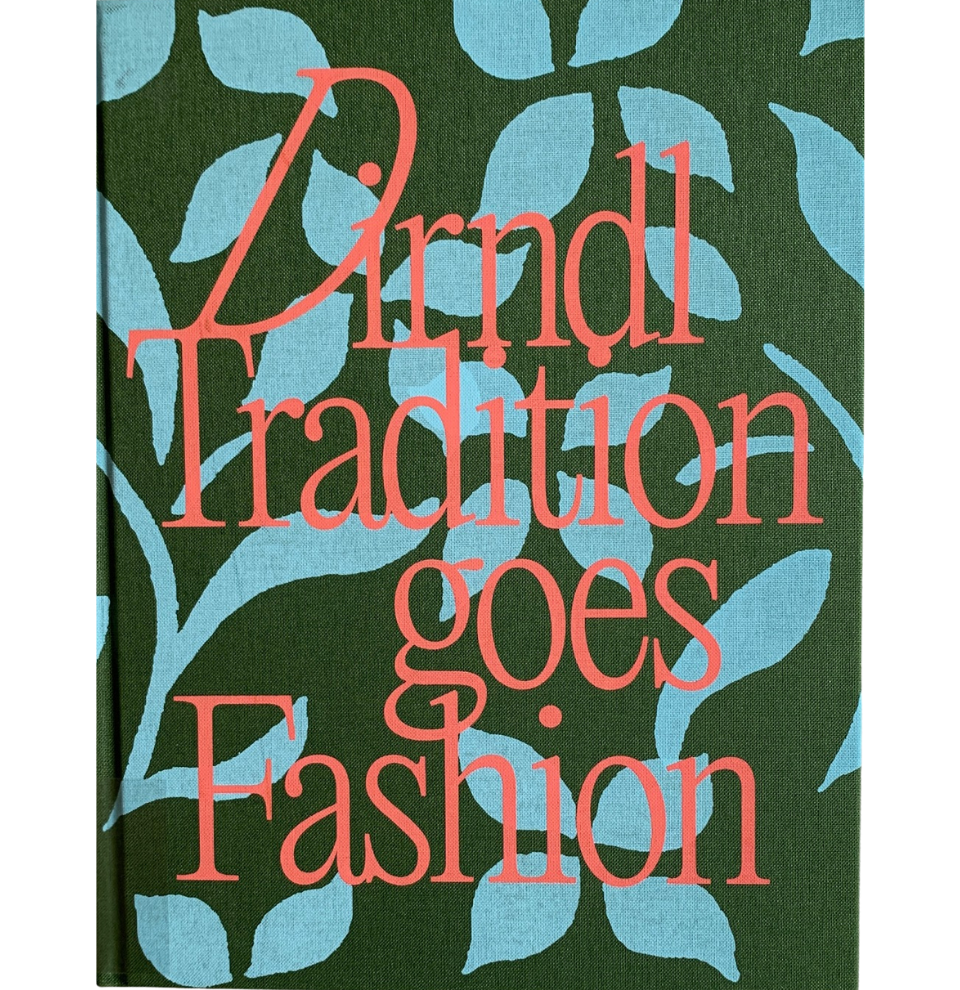

Ein Blick in die Modegeschichte zeigt die erstaunlich kurze Historie des Dirndlkleides auf. 2021 erschien unter der Leitung der Volkskundlerin Thekla Weissengruber das Buch „Dirndl. Tradition goes Fashion“, ein umfassendes Kompendium zu allen historischen und zeitgenössischen Aspekten.

Der Band begleitete entsprechende Sonderausstellungen im Marmorschlössl Bad Ischl (2021) und im Textil- und Industriemuseum Augsburg (2025). Im Essay „Wann ist Dirndl? Zu den kennzeichnenden Merkmalen eines Dirndls“ leitet Weissengruber dessen Herkunft kenntnisreich ab: Erst um 1900 traten wohlhabende Städterinnen bei Landpartien in die süddeutschen und österreichischen Alpenregionen in einem dem bäuerlichen Arbeitskleid entlehnten, zweigeteilten Kleid mit Schürze auf, das zumeist aus bedruckten Baumwollstoffen angefertigt war. Im Unterschied zur lokalen Tracht, die in Materialien, Farben und Silhouette festgelegt ist, wählte man beim Dirndlkleid Material und Farbe frei nach eigenem Geschmack aus. Lediglich die Grundbestandteile –Miederleibchen, Rock, Schürze und (meistens) Bluse – waren verbindlich; teilweise hatte das Mieder Ärmel, wodurch auf die Bluse verzichtet werden konnte. Getragen wurde das Dirndlkleid bis zum Ersten Weltkrieg ausschließlich in der Sommerfrische und bei Aufenthalten im Gebirge.

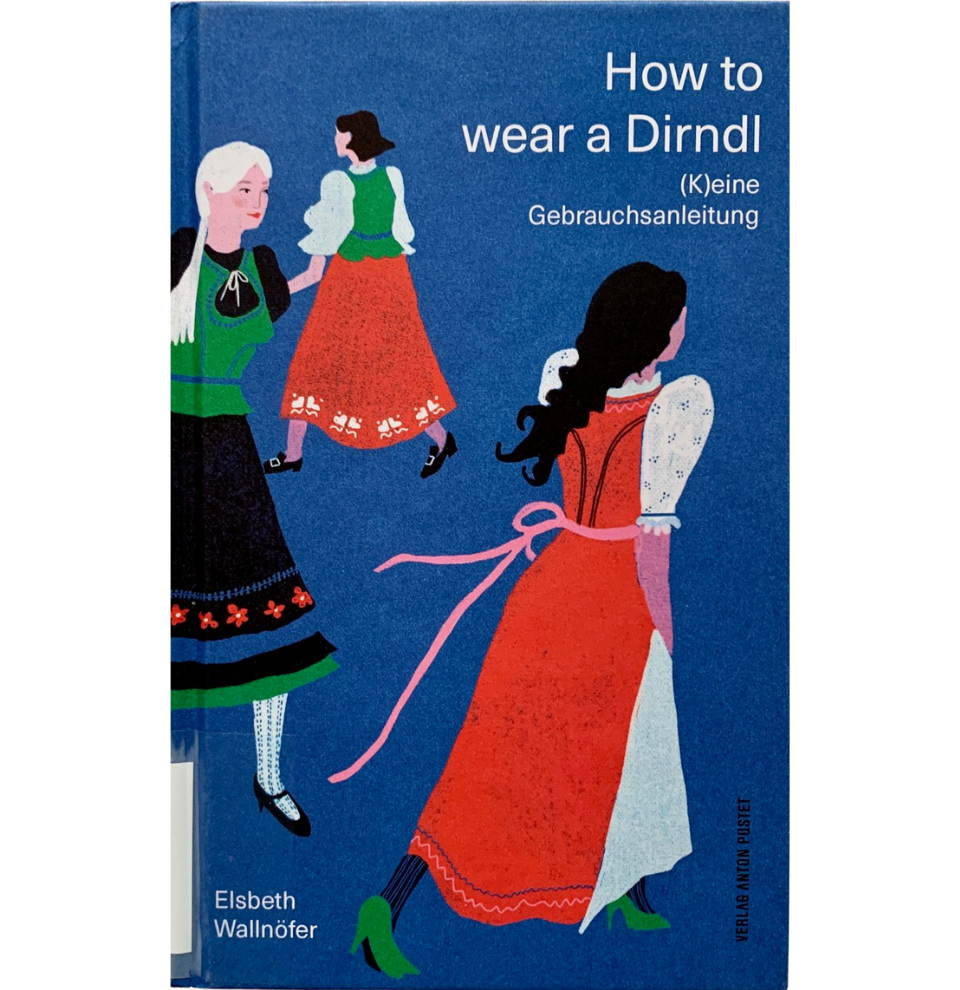

Wie auch Elsbeth Wallnöfer in ihrem 2024 erschienenen Buch „How to wear a Dirndl. (K)eine Gebrauchsanleitung“ darlegt, begann in den 1920er Jahren der Übergang des Dirndls vom Sommerfrische-Kleidungsstück zum städtischen Gebrauch, interessanterweise zuerst im Kontext festlicher Anlässe: 1920 fanden in Salzburg die ersten Sommerfestspiele statt, ein Jahr später amüsierte man sich in Wien auf dem Dirndlball.

Salzburg und München waren in den Zwischenkriegsjahren die maßgeblichen Orte, an denen Dirndlkleider erworben und getragen wurden. Neben kleineren Herstellern bestimmten die Geschäfte „Lanz“ (Salzburg, 2022 bis heute) und „Wallach“ (München, 1926 bis 2004) über Jahrzehnte hinweg den Markt für hochwertige Dirndl und Trachtenmode. Daneben gab es zahlreiche weitere Bezugsquellen für Dirndlkleider, auch in anderen Städten: Modegeschäfte und selbst Kaufhäuser hatten Modelle in unterschiedlichen Preisklassen im Angebot, jeder regionale Schneiderbetrieb fertigte Dirndlkleider an, und in Mode- und Frauenzeitschriften gab es Schnitte zum Selbernähen. Wallnöfer formuliert für die 1930er Jahre: „[…] es war Mode für alle und Freizeitkleidung für jene, die über Freizeit verfügten.“ (S. 32)

Während der Zeit des nationalsozialistischen Regimes stand das modische Dirndlkleid als „undeutsch-jüdisch“ in der Kritik. Dagegen propagierte man eine „erneuerte Tracht“, wie sie etwa die Innsbrucker Nationalsozialistin Gertrud Pesendorfer in ihren Veröffentlichungen erfolgreich lancierte. (Wallnöfer, S. 38-39)

Erst in den 1950er Jahren konnten Dirndlkleider wieder den Alltag in den süddeutschen und österreichischen Alpenregionen erobern, ohne politisch anstößig zu sein. Insbesondere amerikanische Schauspielerinnen verhalfen dem modischen Dirndl zu einem internationalen Revival, beispielsweise Margaret Truman, die im Sommer 1955 bei Lanz in Salzburg zwei Dirndlkleider und verschiedene Jacken kaufte, wie die lokalen Zeitungen in Text und Bild berichteten.

Auch Filme wie „Die Trapp Familie“ (1956), Grundlage des Musicals „Sound of Music“ (1959) und des gleichnamigen amerikanischen Films (1965), sowie „Das weisse Rössl“ (1960) trugen zu einem weitreichenden internationalen Dirndl-Boom bei. Passend zum modischen Zeitstil gab es Dirndlkleider mit kurzen Röcken in Petticoat-Silhouette, oft in grellen Farben und Mustern. Auch erste festliche Abenddirndlkleider aus Seide mit langen Röcken kamen in den 1970er Jahren ins Angebot.

Zurück nach München: Simone Eggers Recherchen rund um die Wiesntracht zeigen auf, dass die erhaltenen Fotografien und Berichte bis in die späten 1960er Jahre eine Dominanz modisch-städtische Kleidung der Gäste dokumentieren. Erst um 1970 finden sich in den Münchner Tageszeitungen Sonderbeilagen und Anzeigen vor Beginn des Oktoberfests, in denen unter den Stichwörtern „bayerischer Stil“, „Dirndl und Tracht“ entsprechende Trachtenmode vermarktet wird.

Einen weiteren Input für die Akzeptanz von Trachtenmode gaben die 1972 für die Hostessen der Olympischen Spiele in München kreierten weiß-blauen Dirndl-Uniformen der Hostessen. Otl Aicher hatte sie nach Beratungen mit André Courrèges selbst entworfen und von der Münchner Firma Heller & Ponwenger ausführen lassen. Diese mini-kurzen, hochgeschlossenen Kleider aus einheitlich hellblauem Stoff, kombiniert mit weißer Bluse und Schürze, begeisterten die internationalen Besucher und erhielten breite mediale Präsenz.

Parallel zu diesen Angeboten vermeintlich regionaltypischer Modelle lässt sich beobachten, dass in den 1970er Jahren auch in der internationalen Mode folkloristische Anleihen und Ethno-Stile beliebt waren: Yves Saint-Laurents 1976 gezeigte Kollektion „Ballets Russes“ wie auch seine in der „Rive Gauche“-Linie vorgestellte Kollektion mit „Edel-Bäuerinnen“-Kleidern sind unvergessene Meilensteine der Modegeschichte. Alle Modehersteller nahmen diese Trends auf und boten Modelle mit Elementen aus unterschiedlichsten Kulturen an: Kaftanähnliche Kleider, indische Gewänder, ostasiatische Jacken und vieles mehr fanden sich in allen Preissegmenten in den Geschäften. Auch Selbstgemachtes – gestrickt, gehäkelt, bestickt – gehörte zur individuellen Garderobe junger Leute.Ganz anders sahen die Kleidungsgewohnheiten in den frühen 1980er Jahren aus: Neben dem Businesslook war es jetzt üblich, das Oktoberfest in städtischer Kleidung – festlich oder leger – zu besuchen. Als Gabriele Weishäupl nach ihrer Ernennung zur Festleitung 1985 sofort verschiedene Dirndlkleider zu ihrer „Berufskleidung“ machte, setzte sie damit einen deutlichen Kontrapunkt. In ihrem Buch resümiert sie den Erfolg ihrer ersten Auftritte im Dirndl: „War ich im Kreis meiner ausschließlich männlichen Kollegen vom damaligen Big-Eight-Werbeverbund der deutschen Großstädte unterwegs, richtete sich die Aufmerksamkeit sofort auf mich. Das lag einerseits daran, weil ich die einzige Frau war, andererseits aber ganz eindeutig auch an meinem schmucken Dirndl.“ (S. 34f.) Und weiter: „Was in den 1980er-Jahren begann, entwickelte sich in den 1990er Jahren zum Trend, nach der Jahrtausendwende zum Hype. Der Dirndlwahn ergriff in den letzten Jahren alle Volksfeste, auch außerhalb Bayerns. Es war eine Welle ungeheuren Ausmaßes und dürfte eine der größten und nachhaltigsten Bewegungen sein, die je vom Oktoberfest in München ausging.“ (S.35)

Ein Dirndl im Museum: Von der „Berufskleidung“ zum Kulturgut

Wenn nun das rote Dirndl in die Sammlung des Germanischen Nationalmuseums aufgenommen wird, lässt sich mit diesem Kleidungsensemble ein kulturgeschichtlich interessantes Phänomen dokumentieren. Gabriele Weishäupl verhalf dem Dirndl als Wiesntracht zu einer bis heute andauernden Präsenz beim Oktoberfest; und bis heute hat sie in ihrer Ankleide einen ganzen Schrank voll mit Dirndlkleidern und entsprechendem Zubehör. Auch wenn sie sie kaum noch trägt, kann sie stolz sagen: „Das Dirndl brachte mir durchschlagenden Erfolg.“

Kommentare

Keine Kommentare