Zukunft gemeinsam gestalten

Wir haben vier interaktive Stationen zu unterschiedlichen Themen entwickelt. Hier waren die Besucher*innen eingeladen, selbst aktiv zu werden, zu schreiben und zu gestalten.

Wie konnten wir während der Corona-Pandemie in den Austausch treten? Die Stationen waren als „Einbahnstraßen“ konzipiert, bei denen die Besucher*innen die Station jeweils nacheinander nutzen konnten, ohne sich zu begegnen.

Wer ist in diesem Fall „wir“? Wir sind der Aktionsplan und am GNM gemeinsam mit dem KPZ für Wissenschaftskommunikation und Wissenstransfer zuständig und damit auch für zahlreiche Vermittlungsformate und -formen. Im Austausch mit den Besucher*innen finden wir Antworten und neue Wege, um eine Brücke von der Forschung zum Publikum zu schlagen. Dabei beschäftigen wir uns u.a. auch mit Besucherforschung und holen uns immer wieder Meinungen des Publikums zur Arbeit des Museums ein.

In Dialog treten

Im GNM kommen viele verschiedene Menschen zusammen: Tourist*innen aus aller Welt, Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen und Besucher*innen aus Nürnberg und der Region. Ebenso besuchen uns Familien mit Kindern aller Altersstufen.

All diese Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse: Manche wünschen sich eher spielerische Zugänge zu Ausstellungsinhalten, andere erwarten in die Tiefe gehende Informationen zu einzelnen Objekten und Themen. Einige genießen den Besuch ganz in Ruhe für sich, andere erleben das Museum gemeinsam bei einer Führung oder einem Workshop.

Wir wollen allen Besucher*innen eine bereichernde Zeit im GNM ermöglichen. Und am besten findet man diese Wünsche und Erwartungen heraus, indem man im Rahmen von Projekten zur Besucherforschung direkt danach fragt.

Work in Progress

Mit den Befragungen möchten wir den Besucher*innen die Möglichkeit geben, die zukünftige Ausrichtung des GNM mitzugestalten. Durch diese Form der aktiven Teilhabe hoffen wir, die Bindung der Besuchenden an das Museum weiter zu stärken und ihre Bedürfnisse besser erfüllen zu können.

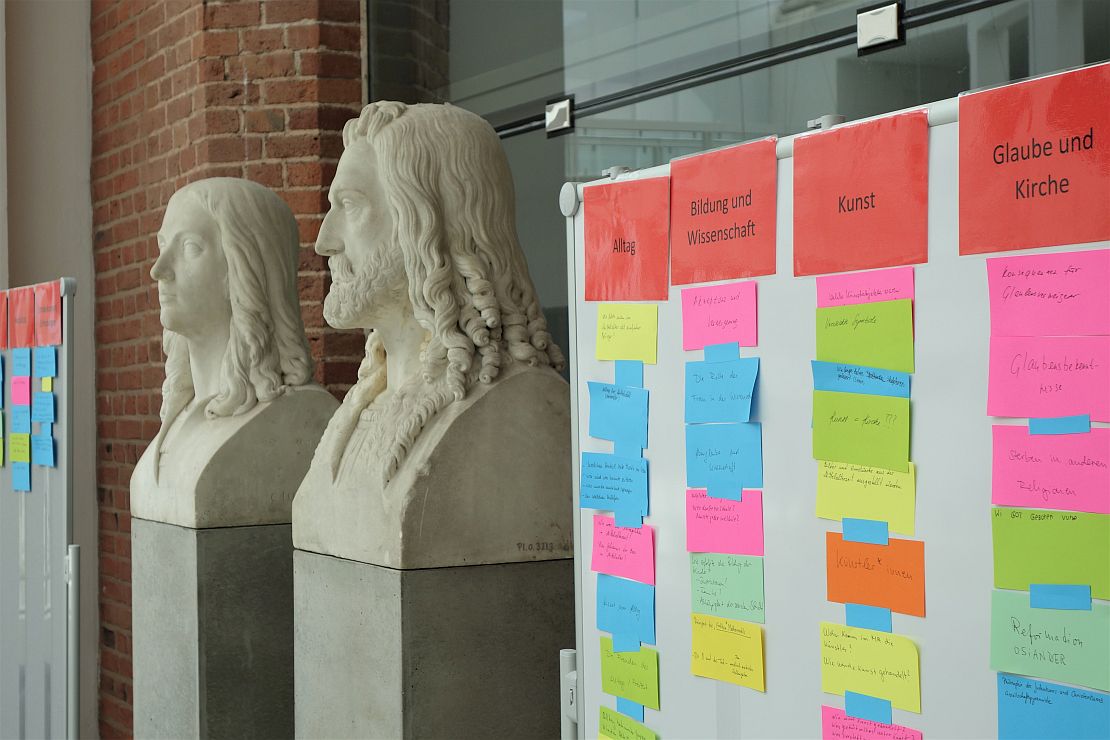

Ergebnisse einer Befragung sind beispielsweise in die Auswahl des Themas unserer ersten DigitalStory Alltag im Mittelalter eingeflossen. Hier konnten die Besucher*innen in einer Abstimmung aus sechs Vorschlägen ihren Favoriten auswählen und grundsätzliche Fragen zu verschiedenen kulturhistorischen Aspekten des Mittelalters wie „Alltag“, „Mobilität“ oder „Glaube und Kirche“ stellen.

Das Museum für alle: unser Aktionstag

Wie gestalteten wir den Dialog mit unserem Publikum an diesem Tag?

Die ersten beiden Stationen in der Eingangshalle des Museums hatten zum einen eine Kernaufgabe des Museums zum Thema, das Sammeln, und zum anderen eine Kerngruppe unserer Besucher*innen, die Familien. Damit stellten wir zwei wesentliche Aufgaben des Museums in den Mittelpunkt: das Sammeln von Objekten und das Vermitteln an unterschiedliche Besucher*innen.

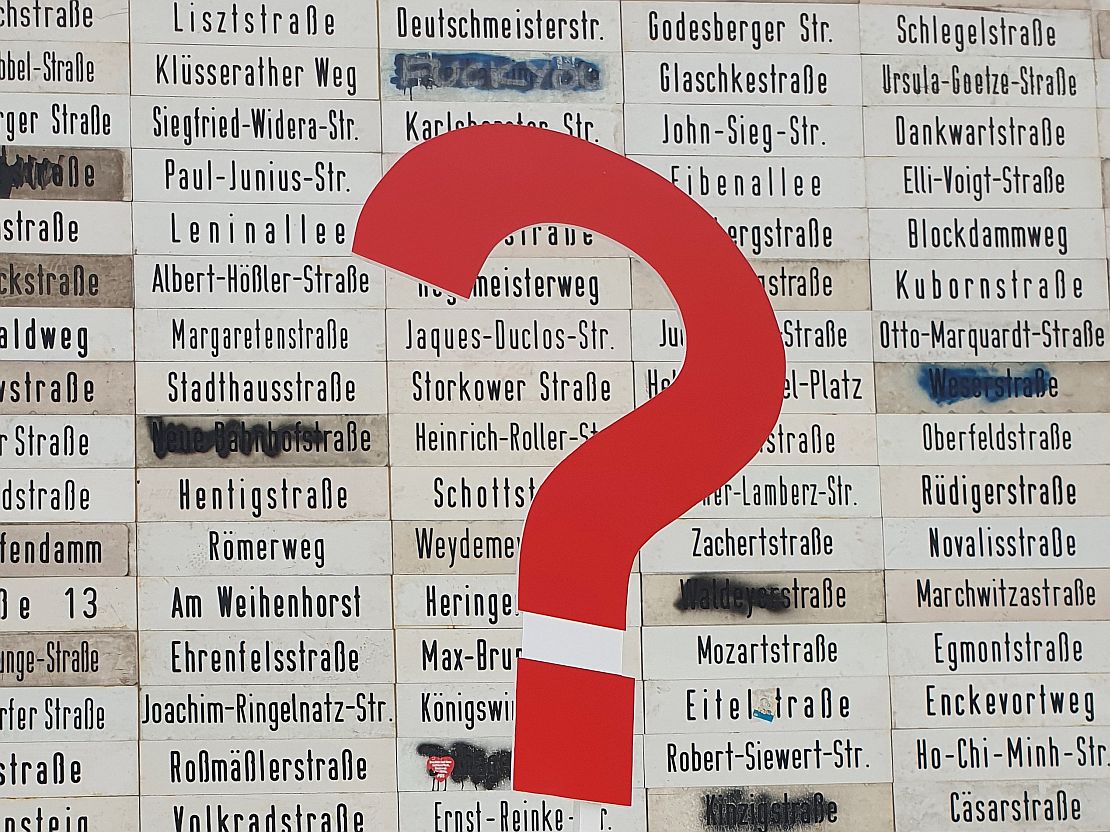

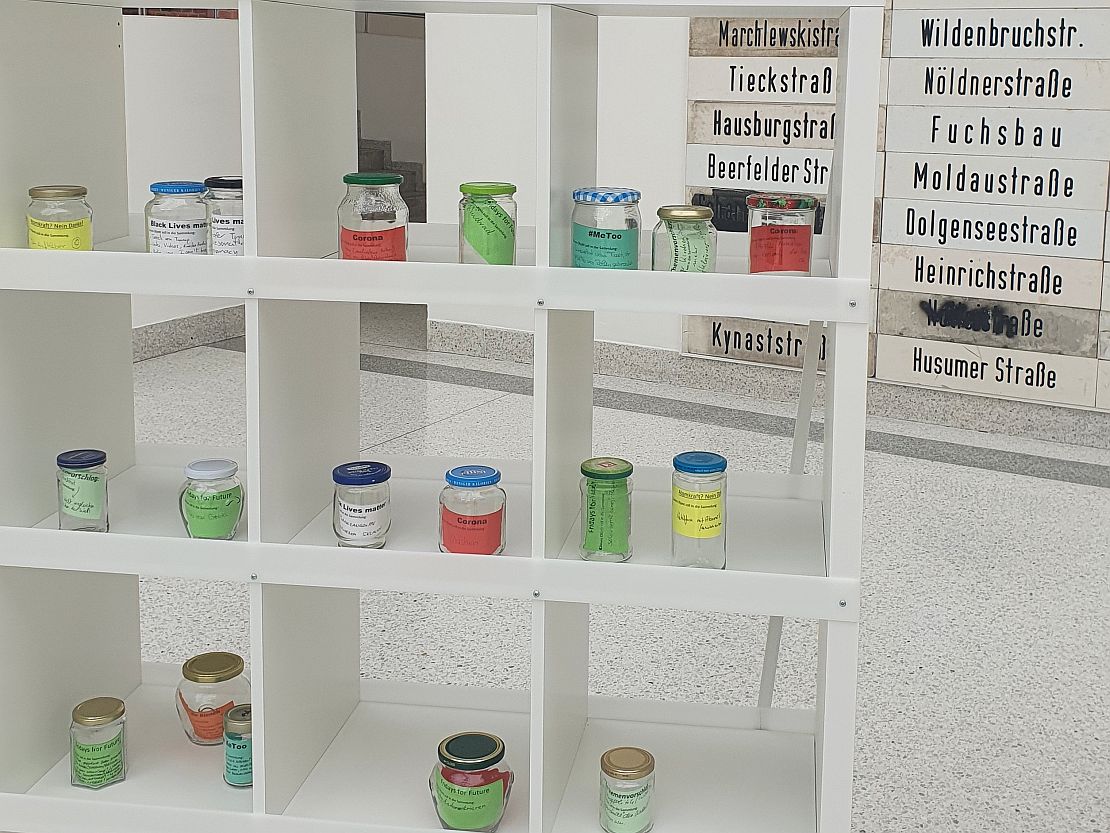

Neue Strategien des Sammelns

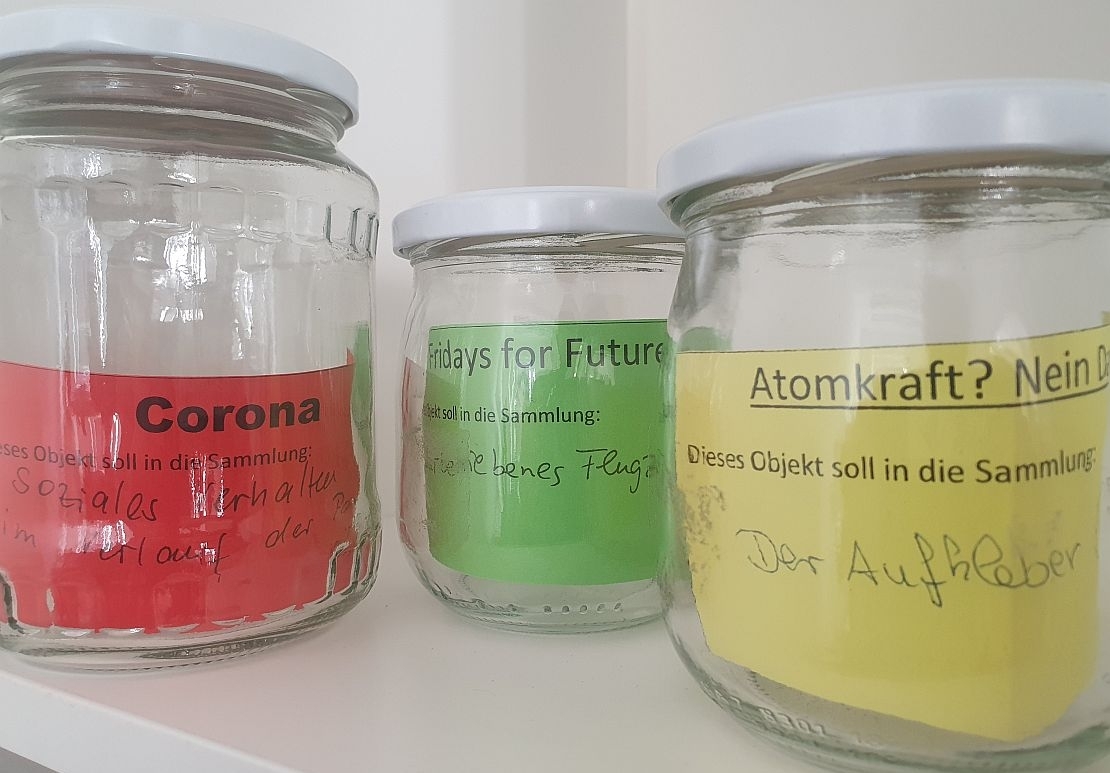

Vom Faustkeil über den Ezelsdorfer Goldhut bis zum Selbstbildnis Ernst Ludwig Kirchners bewahrt das GNM kulturhistorische Gegenstände der Vergangenheit. Doch was wird in hundert Jahren sein? Welche Themen und Gegenstände werden dann stellvertretend für das Jahr 2020 im Museum ausgestellt? Welche aktuellen Themen von heute sind so relevant, dass Objekte dazu gesammelt werden sollten? Diese Fragen gaben wir an die Besucher*innen weiter.

Um die Auswahl aus der Vielzahl möglicher Aspekte zu erleichtern, haben wir sechs aktuelle Themen vorgeschlagen, die bislang im GNM nicht präsent sind:

- Corona

- Black Lives Matter

- Fridays for Future

- Rettet die Bienen

- #MeToo

- Atomkraft? Nein Danke!

Selbstverständlich konnten die Besucher*innen auch eigene Ideen formulieren und vorschlagen.

Museum der Ideen

Die meisten Objektvorschläge kamen, wenig überraschend, zu den aktuellen Themen Black Lives Matter und Fridays for Future – hier wurden als mögliche Sammlungsobjekte unter anderem Plakate von Demonstrationen oder Screenshots von Tweets genannt. Dicht dahinter folgte Corona. Hier wurden Masken und Desinfektionsmittel als häufigste Objekte genannt, die die Besucher*innen in die Sammlung des GNM integrieren würden. Im Mittelfeld folgten die Rettung der Bienen und die Proteste der Atomkraftgegner. Mit Atomkraft? Nein Danke! wurde eine Bewegung genannt, deren Anfänge zwar schon einige Jahrzehnte zurückliegen. Trotzdem hat sie an Aktualität und vor allem auch Emotionalität offenbar nichts verloren.

Die Debatte um #MeToo erzielte deutlich weniger Stimmen. Ob die Intimität des Themas die Zurückhaltung erklären kann, wissen wir nicht. Es wurde jedenfalls deutlich, wie schwierig es ist, eine hauptsächlich in den sozialen Medien stattfindende Debatte durch anschauliche Objekte darzustellen.

Themenbereiche, die außerhalb unserer Vorschläge als gesellschaftlich bedeutend genannt wurden, waren etwa Geschlechteridentität, Rüstungspolitik, Ernährung und IT. Die Auswahl und die neuen Vorschläge lassen deutlich erkennen: Für unser Publikum zählt zum einen die Aktualität, zum anderen der emotionale Bezug zum Thema.

Die Auswertung der konkreten Objektvorschläge förderte ein erstaunliches Ergebnis zu Tage: Fast die Hälfte aller genannten Ideen bezieht sich auf digitale Objekte, wie Screenshots von Websites oder Tweets! Hier stellt sich für uns als Museum die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, um zukünftig digitale Objekte und Zeugnisse sammeln und angemessen in einer Ausstellung präsentieren zu können.

Familien gefragt!

An unserer Familienstation war insbesondere die junge Generation gefragt. Wir wollten wissen: Welche Objekte finden Kinder spannend? Worüber wollen sie gerne mehr erfahren? Bei der Auswahl haben wir auf eine große Bandbreite aus bekannten Highlights und eher unbekannteren Dingen geachtet, um für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Stimmberechtigt waren hier alle unter 18 Jahren. Dabei staunten manche Eltern und Großeltern über die Entscheidung ihrer Kinder und Enkel. Einige Familien zogen anschließend gemeinsam los, um sich die Originale in der Dauerausstellung anzuschauen. Als Sieger stellte sich das „Schlüsselfelder Schiff“ heraus. Immer wieder wurden hier von den Kindern Erinnerungen an ein Playmobil-Schiff mit allen seinen Details erwähnt. Auf den Rängen dahinter folgten eine etwas gruselig anmutende Maske aus dem Schweizer Lötschental sowie ein Auto aus der Spielzeugsammlung. Den letzten Platz teilten sich der berühmte Ezelsdorfer Goldhut und die Stierfigur aus Hallstatt.

Wünsche von Klein und Groß

Was aber ist den Eltern und Großeltern bei einem Museumsbesuch mit der Familie besonders wichtig? Was spricht Kinder aus Sicht der Erwachsenen an? Welche Wünsche haben sie im Hinblick auf Themen, Angebote oder die Ausstattung?

Die große Familienwand bot viel Platz für Anregungen. Eltern wie Kinder haben gerne ihre Ideen, Wünsche und Erfahrungen mit uns geteilt. Neben einem speziellen Kinderpfad durch die Ausstellung, mehr Sitzmöglichkeiten oder Medien-Stationen wurde ein Wunsch am häufigsten genannt: interaktive Stationen für Kinder. Spielerisch kann so Wissen vermittelt werden – übrigens nicht nur an Kinder!

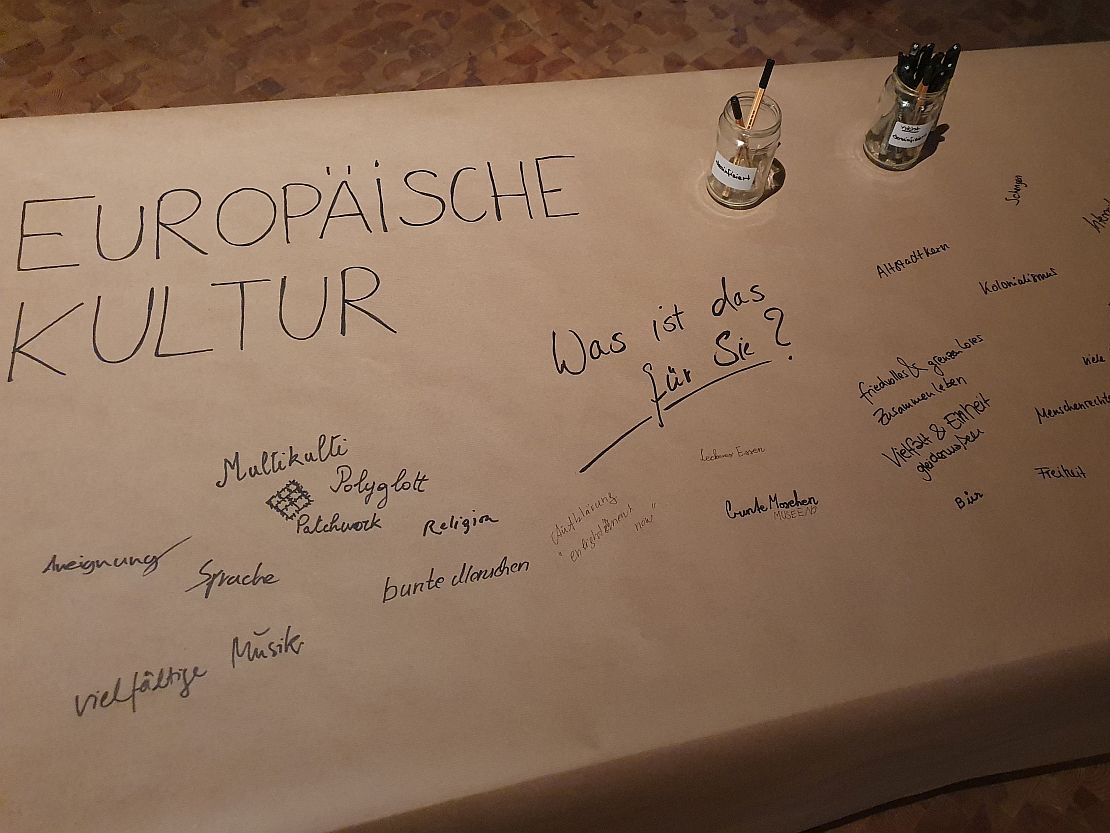

Europäische Kultur – was ist das eigentlich?

Das Selbstverständnis des Germanischen Nationalmuseums ist ein europäisches. Wir haben daher gefragt, was europäische Kultur ausmacht. Gleichzeitig wollten wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass kultureller Austausch – auch über weite Distanzen hinweg – unsere Kultur bis heute prägt.

Um diese Frage etwas anschaulicher zu gestalten, sind wir zunächst von folgender Überlegung ausgegangen: Zahlreiche Produkte sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Aber wo genau kommen sie her?

Diese Station empfing die Besucher*innen in der Sonderausstellung Halle 1 – ein Experiment. Mit Hackbrett, Schachspiel, Baumwolle und Porzellan haben wir dort vier „internationale“ Überbegriffe zur Auswahl gestellt und gefragt, wo deren Ursprung auf der Weltkarte zu verorten ist.

Die möglichen Herkunftsländer oder -regionen ließen sich jedoch nur schwer eingrenzen. Dementsprechend breit gestreut waren auch die Fähnchen auf der Weltkarte, wobei sich einige Orte und Regionen klar abzeichneten.

Woher stammt Porzellan?

Die Verortung durch die Besucher*innen war interessant und aufschlussreich: Beim Porzellan beispielsweise waren sich mehr als 90% der Besucher*innen einig, dass es ursprünglich aus Asien kommt. Und richtig, die frühesten Formen wurden tatsächlich bereits um 1600 v.Chr. in China erfunden!

Ein allgemeines Bewusstsein für die internationale Herkunft vieler Gegenstände oder Produkte, die unseren Alltag begleiten, ist mit Blick auf die Auswertung offensichtlich. Spannende Einblicke haben darüber hinaus die zahlreichen Gespräche mit Besucher*innen geboten. Sie teilten ihre persönlichen Erfahrungen und spontanen Assoziationen mit uns und stellten viele Fragen zu den „Migrations-Geschichten“ der Objekte aus den Sammlungen des GNM.

Kommentare

14.01.2021 | Manfred Schleyer

Ein Nachtrag, auch zum letzten Jahrhundert: ein VW Käfer. Um die Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs zu symbolisieren, im Urlaub wie zum Einkaufen, für die Trennung der Wohn-, Arbeits- und Freizeitwelten. Als tiefgreifendste Umgestaltung des Lebens fast aller Menschen, in Deutschland und weltweit.