SocialDistancing: Kartäuser

Social Distancing als Lebensprinzip: Die Kartäuser im GNM

Social Distancing ist in den aktuellen Corona-Zeiten das Gebot der Stunde. Doch fällt vielen Menschen die verordnete Reduktion von sozialen Kontakten, der physische Abstand von Mitmenschen und der konsequente Rückzug ins Private schwer. Der Mensch ist ein soziales Wesen, er entfaltet sich im Austausch, im Miteinander und im Dialog. Und weil uns das so schwerfällt, gilt ein Leben in Zurückgezogenheit und Einsamkeit in allen Religionen und Kulturen als höchste Form der Spiritualität. Buddha soll sechs Jahre bis zu seiner Erleuchtung unter dem Bodhi-Baum meditiert haben, einer seiner einflussreichsten Nachfolger im Zen-Buddhismus, Bodhidharma, saß neun Jahre in einer Höhle vor einer Felswand und tat: nichts. Auch die ersten christlichen Mönche lebten ohne jeden Besitz und ohne menschlichen Bezug als Eremiten in der Wüste.

Von den Eremiten zu den Klöstern

Ein kölnisches Gemälde aus der Zeit um 1490/95 zeigt den Kirchenvater Hieronymus als Eremiten in der freien, d.h. wilden Natur, abgeschieden selbst von dem in den Bergen gelegen Bettelordenskloster im Hintergrund. Der Heilige lebte als Eremit in Syrien, doch ist er meist, wie hier, in einer dem Betrachter vertrauten Naturlandschaft gezeigt. Hieronymus betet unter dem Kreuz und fügt sich mit einem Stein Wunden zu, um die Marter des Gekreuzigten am eigenen Leib nachzuvollziehen. Links liegt ein Löwe, dem er einen blutigen Dorn aus der Pranke entfernt hatte. Der Löwe wurde deshalb zum Kennzeichen des gelehrten Kirchenvaters.

Die Kartäuser und ihr Mutterkloster bei Grenoble

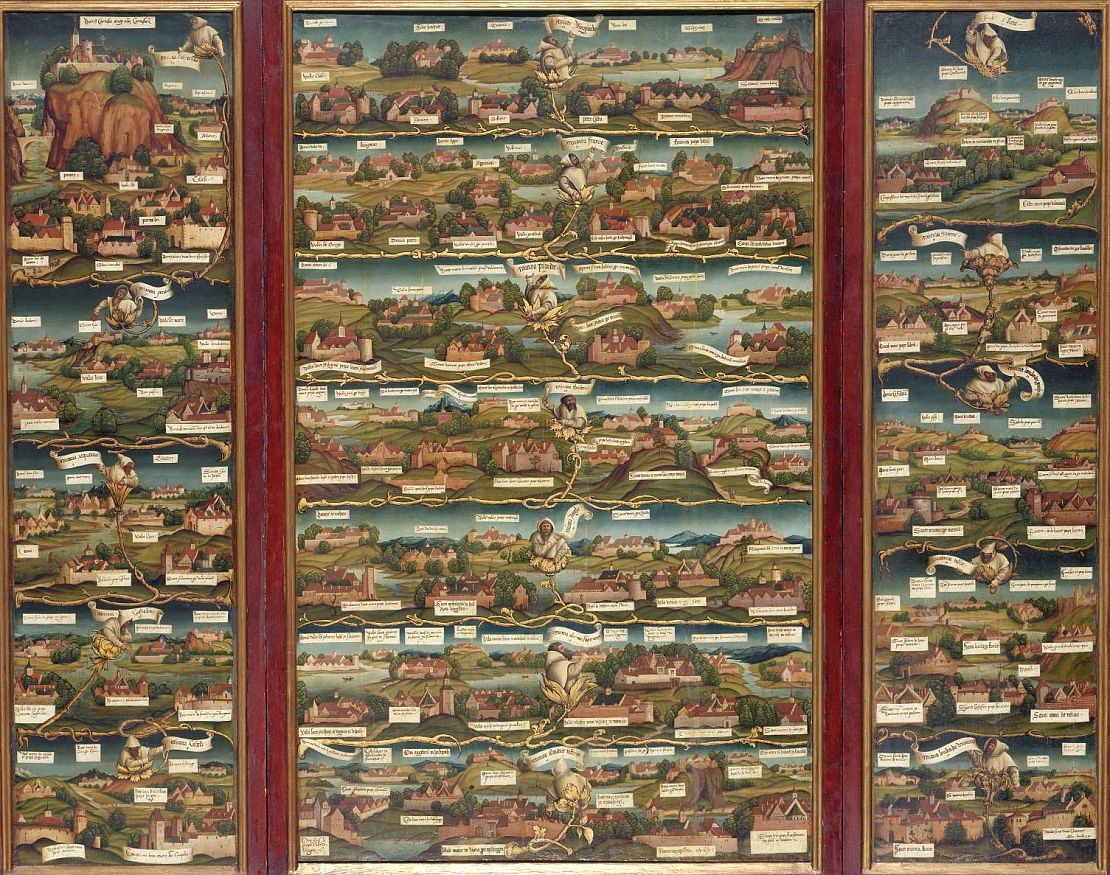

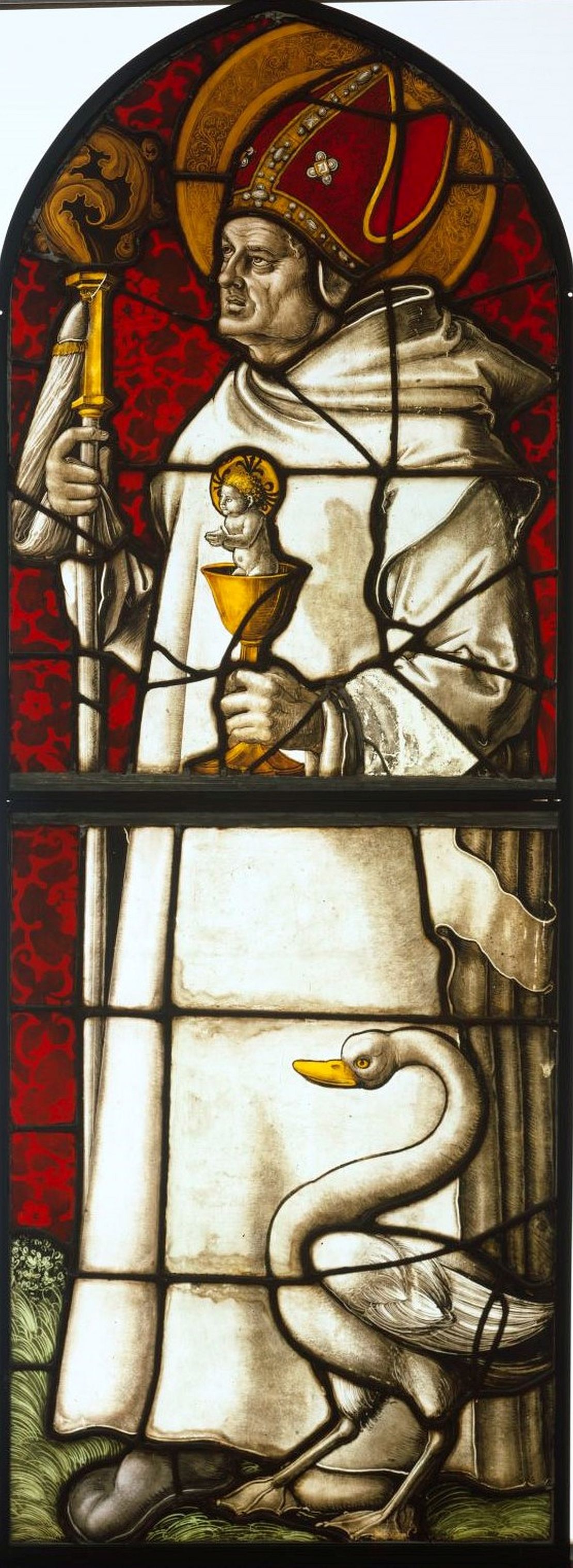

Das Leben dieser Eremiten war allein auf Gott und das Gebet gerichtet; nichts sollte davon ablenken. Die Rückkehr zu diesem asketischen Leben wurde zur Forderung aller Reformorden im Mittelalter. Auch der Begründer des Kartäuserordens, der hl. Bruno von Köln, hatte sich von der Welt abgewandt und sich im Jahr 1084 mit sechs Gefährten in eine einsame Gebirgsgegend bei Grenoble zurückgezogen. Dort gründete er La Grande Chartreuse, das Mutterkloster der Kartäuser.

Die Mönche führen dort bis heute ein Leben in Einsamkeit, im Schweigen und im Gebet. Sie sind von der Außenwelt abgeschnitten; nur der Prior liest Zeitung und gibt wichtige Informationen weiter. Der 2005 gedrehte, mehrfach ausgezeichnete Film Die große Stille gibt einen nachhaltigen und faszinierenden Einblick in den Lebensalltag in einer Kartause.

Jeder Mönch verbringt sein Leben in einem kleinen, um den großen Kreuzgang herum gebauten Häuschen mit eigenem Garten. Die Wohnzelle ist äußerst bescheiden: ein Tisch, ein Strohbett, kaltes Wasser und ein Holzofen; jeder Mönch hackt das Brennholz selber.

Das karge Essen – die Kartäuser sind Vegetarier – bekommen die Mönche durch eine Durchreiche gereicht. Eine solche Durchreiche ist im Kreuzgang des Germanischen Nationalmuseums erhalten geblieben, und neben der Kirche lassen auch die beiden Klosterhöfe erahnen, dass das Museum einst Kartäuserkloster war.

Die Nürnberger Kartause

Die Nürnberger Kartause Marienzelle ist 1380 vom Nürnberger Patrizier Marquard Mendel gestiftet worden und ist bis heute das in seinem mittelalterlichen Baubestand am besten erhaltene Kartäuserkloster geblieben. Im Unterschied zu vielen anderen Kartausen ist es nicht auf dem Land, sondern am mittelalterlichen Stadtrand von Nürnberg angesiedelt. Dieser Widerspruch zwischen einem Leben in Abgeschiedenheit und der engen Einbindung in das Leben der mittelalterlichen Metropole wirft spannende Fragen auf. Das Kloster bietet zudem faszinierende, bislang weitgehend unerforschte Funde: Bei den Bauarbeiten im Klosterhof haben wir Skelette mit merkwürdigen Krankheitsbildern gefunden, die nicht zur Lebensweise eines Kartäusermönchs passen. In den kommenden Jahren werden wir deshalb den Alltag des Nürnberger Klosters und seine Einbindung in das religiöse und städtische Leben gründlich erforschen.

Kommentare

Keine Kommentare