#VW-Kolleg | Grabtextilien

Internationale Grabtextilien in der Gewebesammlung des GNM

Julia Brockmann M.A.

Textilien in Gräbern sind oft unerwartete, aber umso wichtigere Funde. Sie stehen für eine textile Vergangenheit, die sonst nicht mehr erhalten ist. Dennoch bleiben viele historische Gewebe in Museumssammlungen bis heute oft rätselhaft. Das liegt zum Teil an ihrem Erhaltungszustand und am fehlenden Kontext, den Sammler und Textilhändler im 19. Jh. oftmals nicht dokumentierten. Auf unsere heutigen Fragen nach ehemaligen Besitzer*innen, Verwendung oder Herstellungsort der Textilien, gibt es noch immer wenig Antworten.

Einige Graböffnungen des 19. Jahrhunderts sind in Schrift oder Bildquellen überliefert. Dank dieser Dokumentation kann der besondere Fundkontext ein neues Licht auf entnommene Textilien und ihre Bedeutung werfen.

Vom Mumienspektakel zum Forschergeist

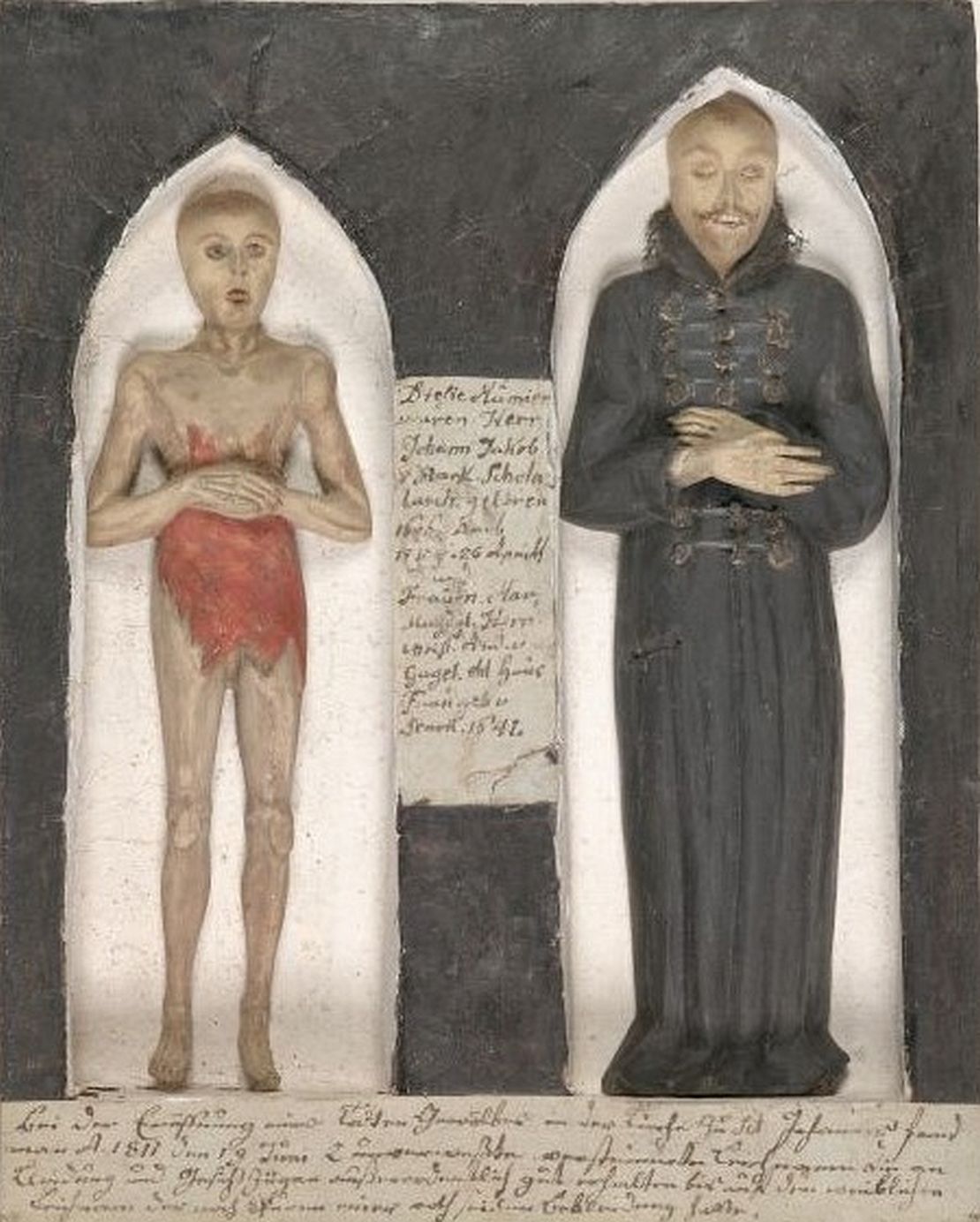

Eine Kuriosität in der Dauerausstellung Renaissance. Barock. Aufklärung des GNM ist dreidimensionales Zeugnis einer spektakulären Graböffnung: 1811 wurden in der Gruft der Nürnberger Johanniskirche zwei ungewöhnlich gut erhaltene Leichname aus der Patrizierfamilie Stark gefunden, die 1650 bestattet wurden.

Mumifizierungen sind in Europa weder üblich als Teil der Begräbniskultur, noch begünstigt das feuchte Klima zufällige Mumifizierungen. So kann es als Besonderheit gelten, dass eine gute Luftzirkulation sowie trockenes Klima bei niedrigen Temperaturen zur Trocknung der Leichen in St. Johannis geführt hat, und Fäulnisprozesse verhindert wurden.

Das 17,3 x 13,9 cm Modell des Mumienfundes zeigt die männliche Leiche mit Gelehrtenrock während die weibliche Leiche, nur noch von Resten ihres ehemaligen roten Gewandes bedeckt ist. Pastor Karl Friedrich Michaelles hält in seinem Pfarrbericht die Reaktion der Besucher fest:

Der weibliche Leichnam war auch noch zum Theil bedeckt, aber durch die am 20ten Juny herbey strömende Menge von Neugierigen aus der Stadt und der umliegenden Gegend wurde er, da nicht gleich die Polizei Wache vorhanden war, um die ihm noch übrige Kleidung gebracht.

Die Stoffe, die die weibliche Leiche noch verhüllten, stellten für manch Schaulustigen wohl ein leicht zu entfernendes und unwiderstehliches Erinnerungsstück dar.

Gut zehn Jahre später machte sich der junge Hans von Aufseß, Gründer des GNM, in der Fränkischen Schweiz auf der Suche nach Grabfunden. Der leidenschaftliche Sammler wohnte einer Graböffnung in der Kapelle von Niederaufseß bei, die er in seinem Tagebuch am 10.4.1820 beschreibt. Dabei entnimmt er dem Grab einer Dame “deren Kleid...nebst ihrer Perüque“, um sie in seine Sammlungen zu integrieren.

Schmuck, Kleidung und weitere kostbare Grabbeigaben hatten Schatzsucher und Grabräuber in jeder Epoche und Kultur zur Störung der Totenruhe angespornt. Im 19. Jahrhundert kommt, wie bei Aufseß, ein neuer Forschergeist hinzu. Gräber sind nun auch Wissens- und Materialspeicher, die Wissenschaftler*innen einen unmittelbaren Blick in die Vergangenheit ermöglichen.

Was Grabtextilien erzählen können

Kaum ein anderes Material ist so fragil, so von Zerfall betroffen wie Kleidung, textile Accessoires und Haustextilien der Vergangenheit und das hat Einfluss auf die Informationen, die ihnen noch zu entnehmen sind.

August von Essenwein, ab1866 Direktor des GNM, nahm eine böhmische Grabtextilie in die Gewebesammlung auf. Er beschrieb den Zerfall der besonders vergänglichen Stoffe am Beispiel eines Seidenstoffes aus Prag:

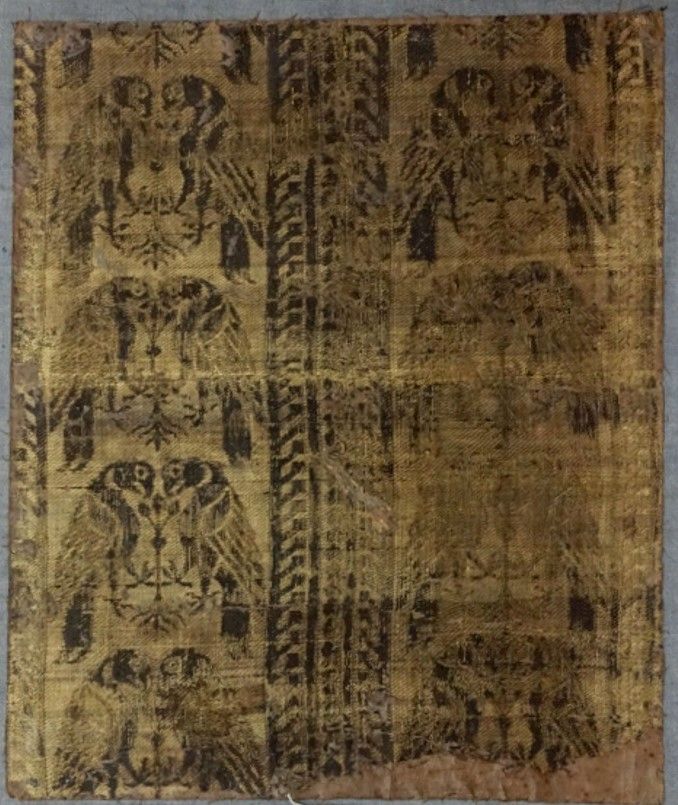

Das von Moder und, wie es scheint, auch Leichensäften stark mitgenommene Bruchstück, […] fand sich im Grabe des böhmischen Königs Georg v. Podiebrad

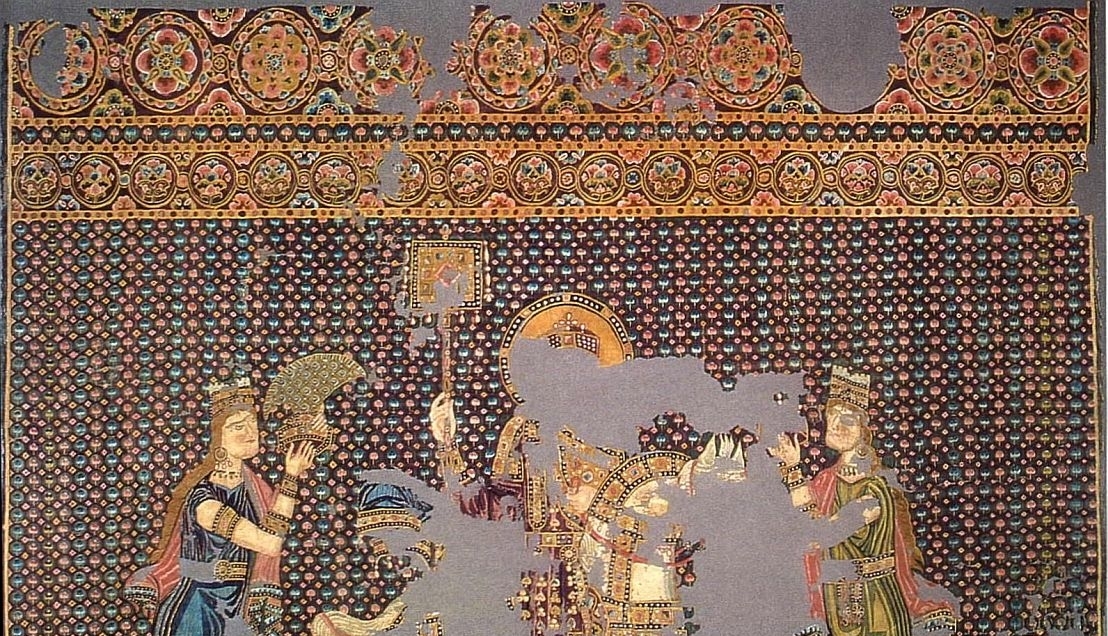

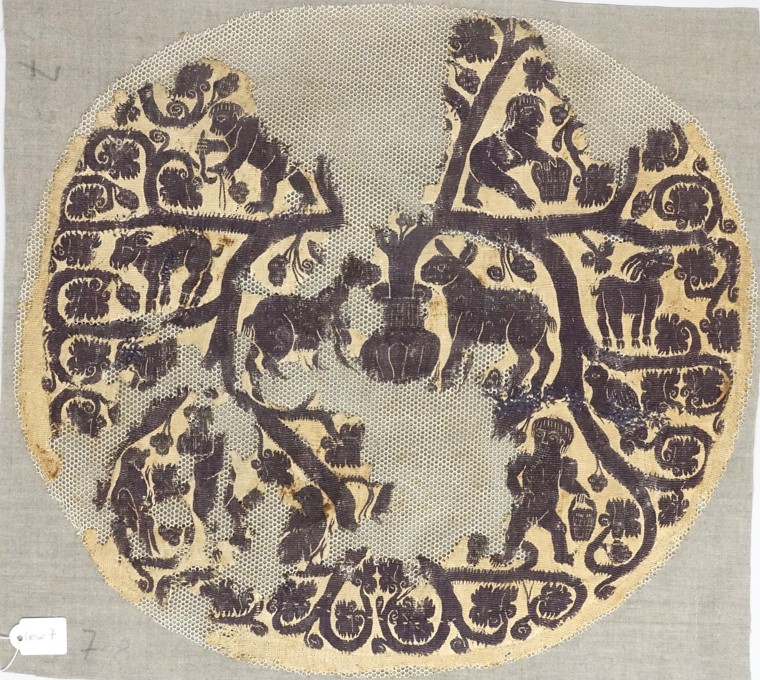

Das Grab des 1471 verstorbenen Königs im Veitsdom wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geöffnet. Ein ortsansässiger Freund Essenweins sandte ihm das entnommene Stofffragment zu. Das Goldmuster zeigt Vögel und Hunde sowie arabische Schriftzeichen.

Doch es ist bis heute nicht geklärt, wo der Stoff produziert wurde. Die arabischen Schriftzeichen wurden von Essenwein kopiert und an den berühmten Orientalisten Joseph von Karabacek in Wien gesendet, der sie als nicht lesbar beurteilte. Man ging daher davon aus, dass es sich um eine italienische Imitation der in Europa im Mittelalter und der frühen Neuzeit so begehrten arabischen Stoffe handelte, die die Schriftzeichen nicht richtig wiedergaben. Eine genaue Untersuchung des Stoffes steht noch aus.

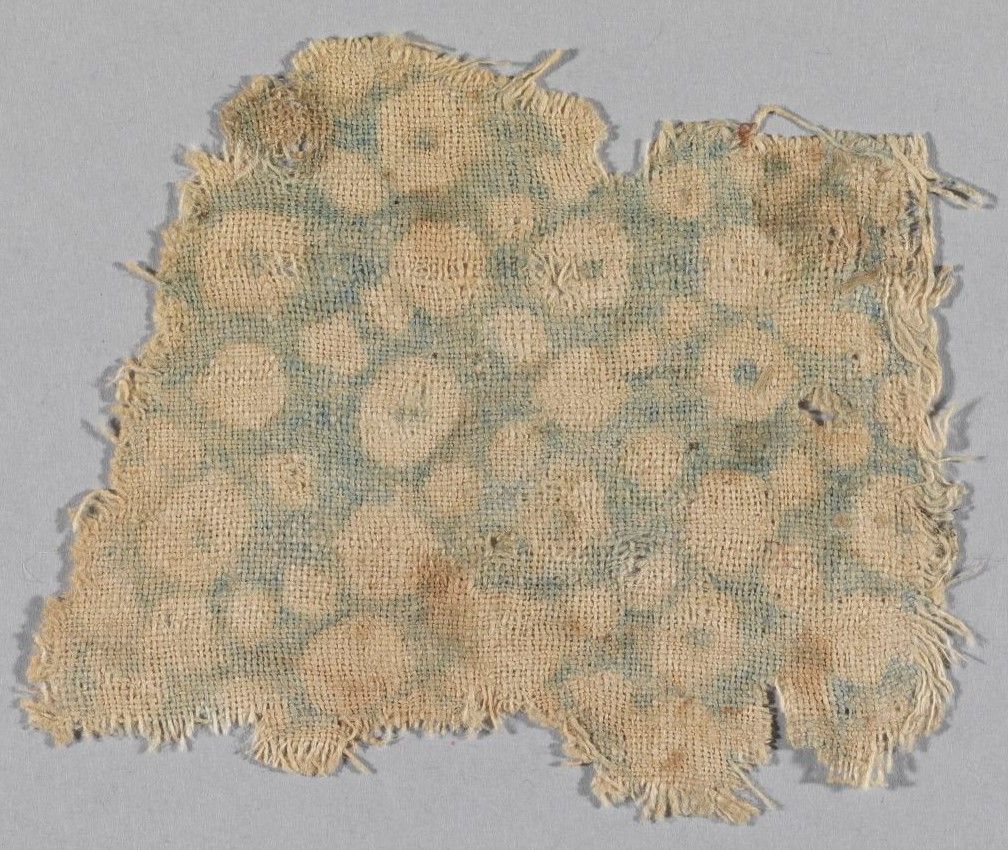

Etwa zur gleichen Zeit wurden in Nürnberg sehr kleine, nur ca. 3 x 3 cm große Fragmente bei Graböffnungen in der Burgstraße gefunden und in die noch im Aufbau befindliche Gewebesammlung des GNM integriert.

Fragmente dieser Art machen die Schwierigkeit des Umgangs mit historischen Textilien deutlich: Aus dem Objekt lassen sich wenig mehr als das Material Wolle in brauner Farbe und die Webtechnik ablesen. In diesem Fall gibt der Fundort Auskunft darüber, dass das braue Gewebefragment zur Kutte eines Mönches gehörte, denn die Burgstraße war der ehemalige Begräbnisort der Dominikaner innerhalb des Klosterbezirks.

Ein ähnlicher, etwas dünnerer brauner Wollstoff wurde in der Kartäuserkirche zu Nürnberg gefunden. Der mittelalterliche Kirchenbau ist seit 1857 Teil des Germanischen Nationalmuseums. Auch hier hilft der Fundort weiter: Das Fragment gehört zum Stifter der Kirche, Marquard Mendel, der im Grabgewölbe vor dem Hochaltar 1385 begraben wurde.

Auch wenn beide Funde auf den ersten Blick nur unscheinbare Reste sind, zeugen sie zum einen von einer textilen Vergangenheit und zum anderen von dem Wunsch der Historiker im 19. Jahrhundert, sie als Zeugnisse lokaler Geschichte zu bewahren.

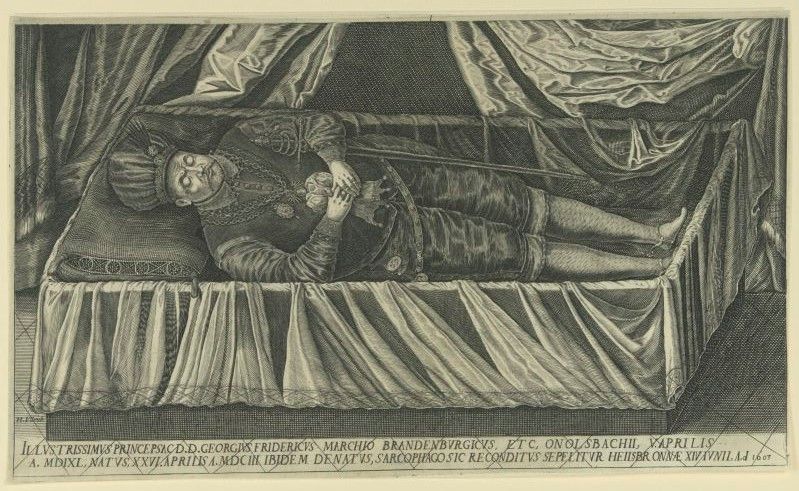

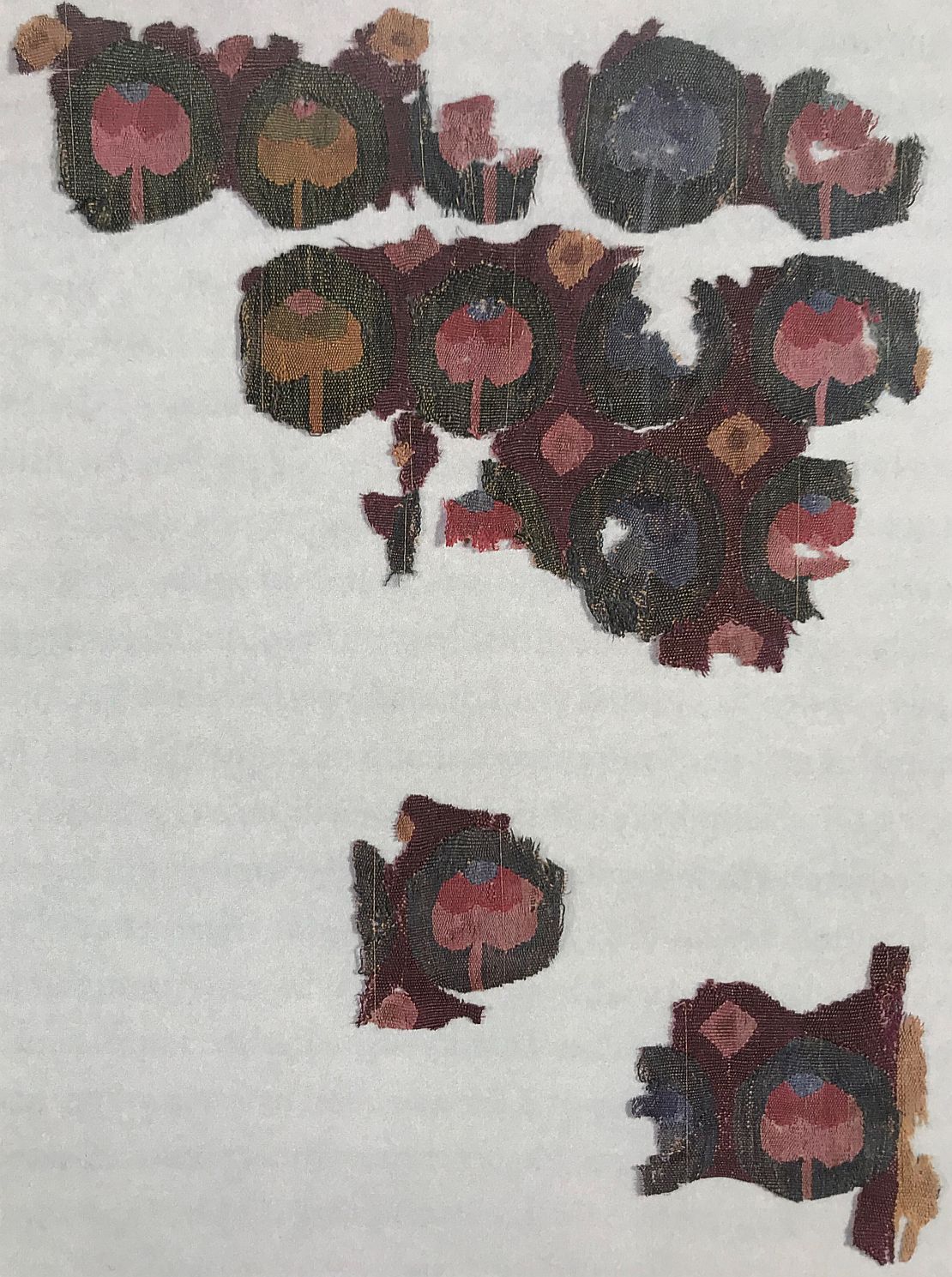

Welche Kleidung die Verstorbenen auf dem Totenbett trugen, hing von der Begräbniskultur des Ortes und der Epoche ab. Beispielsweise war es in der frühen Neuzeit üblich, Verstorbenen genau das anzuziehen, was sie zu Lebzeiten trugen. So gibt gut erhaltene Kleidung von Verstorbenen einen Einblick in die damalige Mode.

Schriftliche Quellen aus dieser Zeit überliefern ebenfalls, dass Verstorbene in einen Schlafrock gekleidet bestattet wurden, um der Vorstellung vom Tod als ewiger Schlaf zu entsprechen. In der Gewebesammlung des GNM befinden sich seit dem 19. Jahrhundert drei textile Grabfunde aus der Zeit um 1570/1640, die dies bestätigen. Obwohl stark zerfallen und verbräunt, geht die Forschung davon aus, dass es sich bei diesem qualitativ hochwertigen, warmen Stoff mit seiner Verzierung um ein Fragment eines Schlafrocks oder Übergewands handelt.

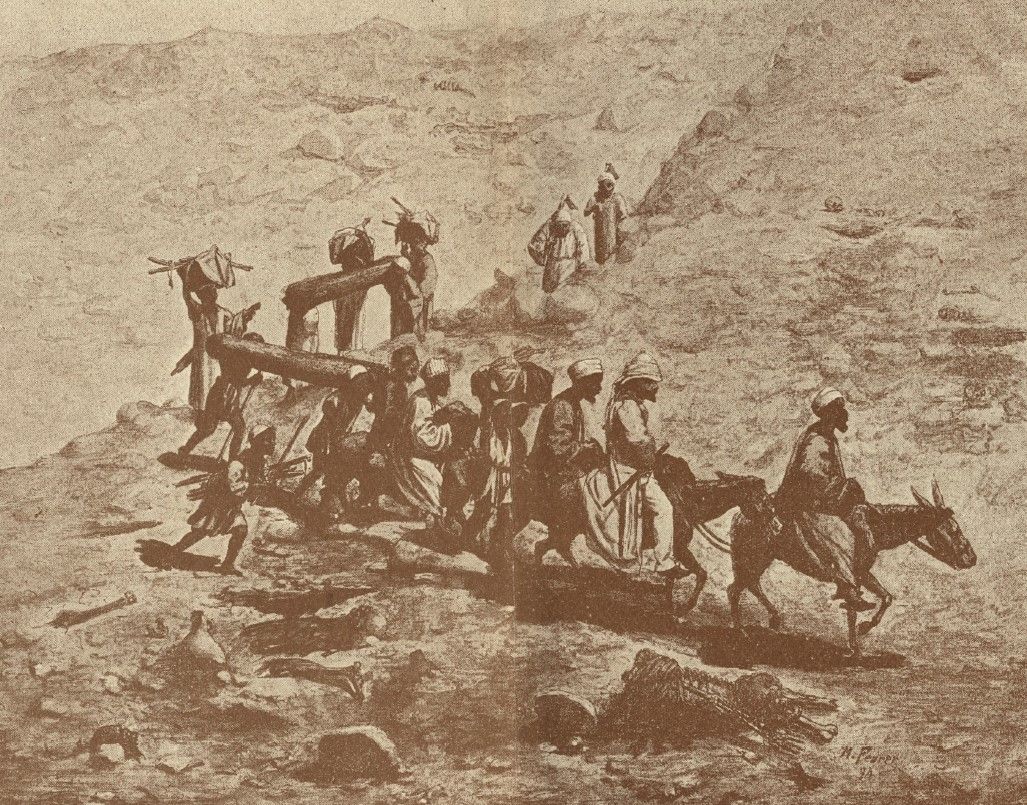

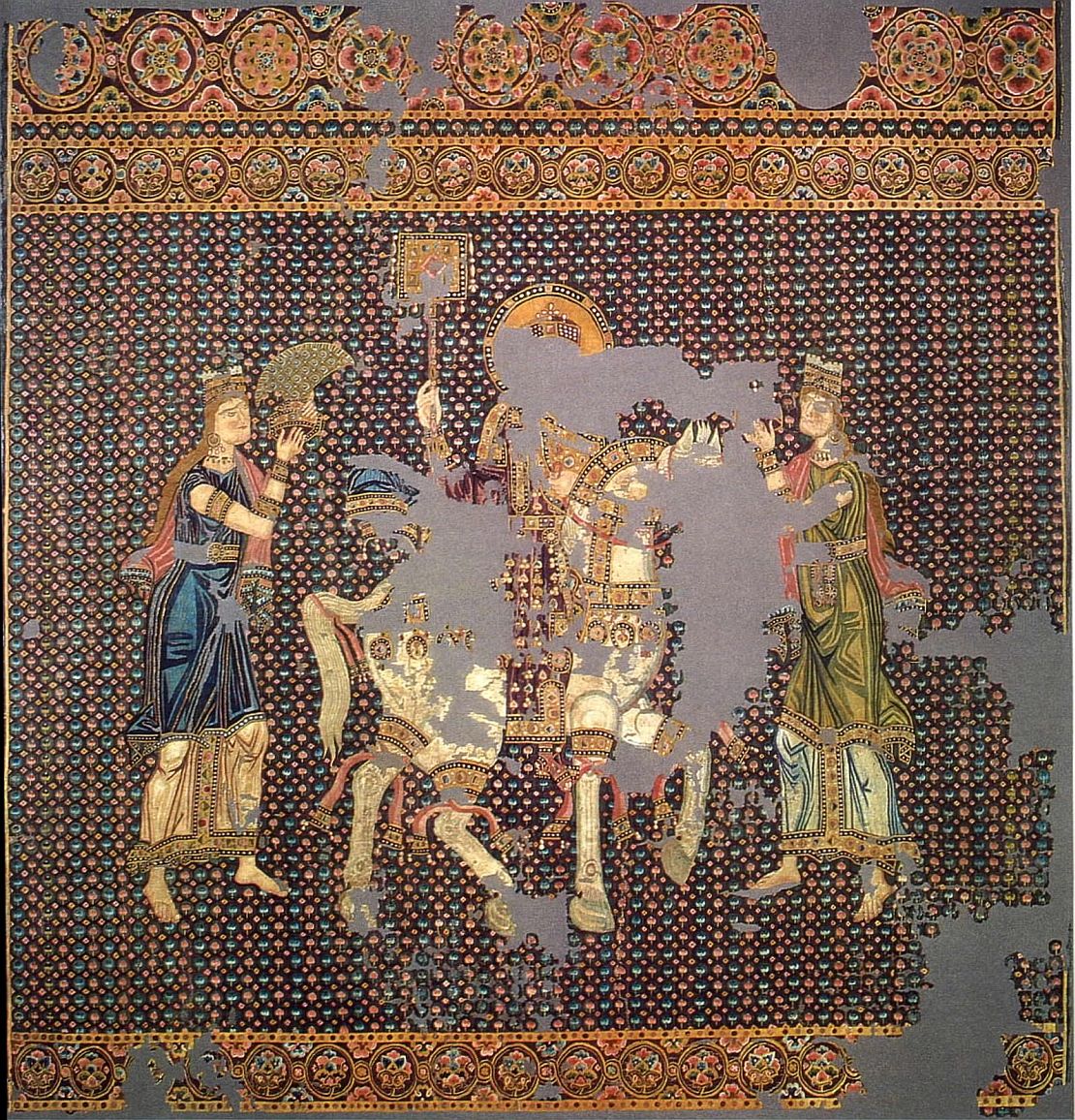

Ägyptische Grabtextilien im Germanischen Nationalmuseum

Überall, soweit das Auge reicht, erkennt man am Berge schwarze Löcher, wo Gräber geöffnet worden sind – und andere schwarze Punkte erweisen sich beim Näherkommen als Menschenleiber, - als geöffnete, ihrer Binden und Gewänder entledigte Mumien, die achtlos hier liegengeblieben sind und langsam, überaus langsam zerfallen. (Robert Forrer: Reisebriefe aus Ägypten, Straßburg 1895, S.31)

Kommentare

05.07.2024 | Manfred Schleyer

Vielen Dank für diese schöne Übersicht. Besonders bei den kleinen, manchmal unauffälligen Stücken ist interessant zu erfahren, welch interessante Geschichte doch dahinter stecken kann. Und wegen der heutigen, ungeduldigen Jugend: könnten die Fotos etwas schneller angezeigt werden? Alles Gute für Ihre Dissertation!

03.02.2021 | Ewald Weschky

Sehr geehrte Frau Brockmann, ich verfüge in Nürnberg über ein ägyptisches Grabtuch aus der Ptolomäerzeit ca. 200 nach Christus. Dieses Stück wurde Anfang der 60`er Jahre für viel Geld im New Yorker Kunsthandel erworben und soll jetzt verkauft werden. Da das Tuch relativ gut erhalten ist und offenbar in dem Metropolitan Museum restauriert wurde, bitte ich um Ihre e mail Adresse, damit ich Ihnen drei Fotografien schicken könnte, die wohl Osiris zeigen, jedoch auch eine Tierdarstellung beinhaltet, die, ich nicht zuordnen kann. Vielen Dank Ewald Weschky GNM_BLOG ANTWORTET: Sehr geehrter Herr Weschky, wir leiten Ihre Mail an die für Textil zuständigen Kolleginnen weiter. DIE AUTORIN ANTWORTET (25.02.2021): Sehr geehrter Herr Weschky, ich danke Ihnen für Ihren Kommentar und freue mich, von diesem ägyptischen Grabtuch in Nürnberg zu erfahren. Allerdings kann ich schon vorab sagen, dass ich keine Expertin für die Ptolemäerzeit bin und Ihnen wahrscheinlich leider nicht helfen kann. Schreiben Sie mir dennoch gerne unter: j.brockmann@gnm.de, Freundliche Grüße, Julia Brockmann