Museum, Politik, Gesellschaft.

Das GNM von 1852 bis 2027

Laufzeit: 2025 - 2027

Förderung: private Stiftung

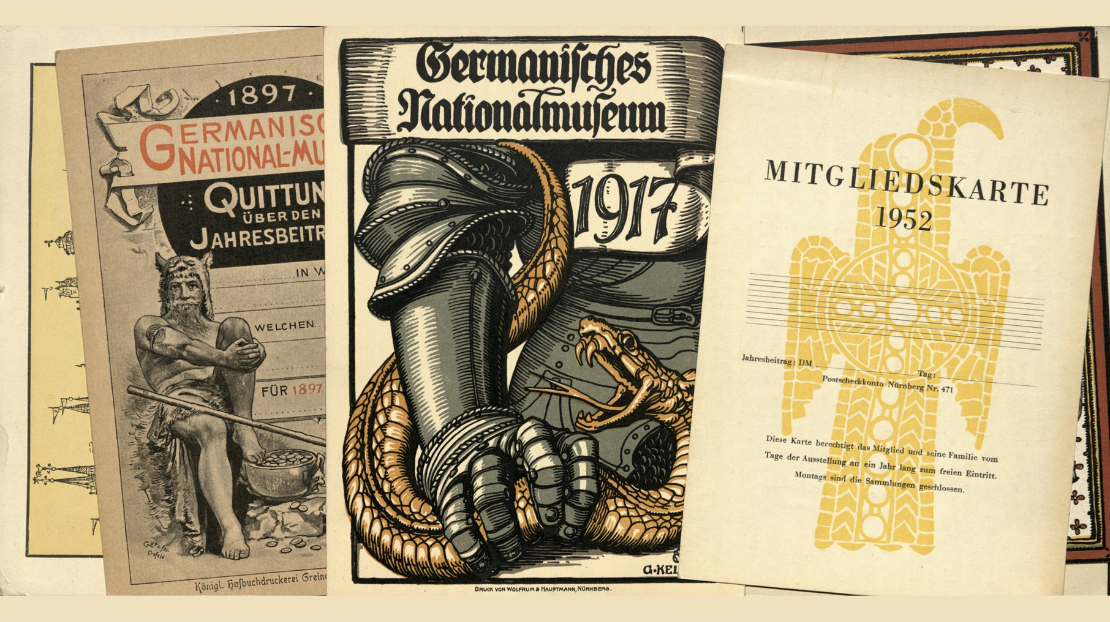

Das Forschungsvorhaben untersucht die Geschichte des Germanischen Nationalmuseums in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Umbrüche. Es fragt danach, was es für ein Museum heißen konnte, "Eigentum der deutschen Nation" sein zu wollen, und wie das "Germanische Museum" bzw. das "Germanische Nationalmuseum" seinem Namen programmatisch und praktisch entsprochen hat.

Das Projekt verfolgt diese Leitfrage von der kleindeutschen Reichsgründung (1866/1871) über das Fin de siècle um 1900, den konfliktreichen Übergang von Kaiserreich zur Weimarer Republik und die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus, die US-amerikanische Besatzungszeit und die frühe Bundesrepublik bis in die Nachwirkungen der Vereinigung von Bundesrepublik und DDR. In diesem langen Zeitraum konzentriert sich das Projekt auf solche Phasen der Museumsgeschichte, in denen sich verschiedene Krisen und Umbrüche zu "Knotenpunkten" verdichteten.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, das Geflecht aus Aushandlungen, Interessen und Neudeutungen hinter dem Konstrukt "Deutsche Nation" bzw. "Kultur des deutschen Sprachraums" aufzuzeigen. "Nation", "Staat" und "Kultur" erscheinen als variable und ambivalente Größen, die von den historischen Akteuren im Museum, in der Politik und in der restlichen Gesellschaft situativ gefüllt wurden. Dabei lässt sich häufig eine interessante Spannung beobachten: Das Museum erhob den Anspruch, Objekte von "nationaler" Bedeutung zu sammeln. Allerdings waren diese Objekte in lokale und regionale sowie europäische und globale Entstehungs-, Sammlungs- und Deutungszusammenhänge eingebunden, die durch die "nationalen" Zuschreibungen überdeckt wurden.

Das Projekt gliedert sich in vier Untersuchungsdimensionen, die eng miteinander verschränkt sind:

Selbstverständnis und Selbstdarstellung des Museums

- Welchen selbstgewählten Auftrag verfolgte das GNM – wie formulierten die Beteiligten den Anspruch, ein "Germanisches Nationalmuseum" zu bilden, in den politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen immer wieder neu?

- Welche Bedeutung maßen die Akteure den Worten "deutsch" und "germanisch" bei, welche Wirkung sollten sie bei den jeweiligen Adressaten erzielen?

- Gerade in Krisen- und Umbruchsphasen berief sich die Museumsleitung regelmäßig auf eine ungebrochene Tradition und legte zugleich den Gründungsauftrag des Museums neu aus. Wie konnte sie sich in verschiedenen politischen Systemen auf (angeblich) dieselben Gründungswerte beziehen?

Bedeutungszuschreibungen von außen

- Inwiefern wurden die Relevanzbehauptungen des Museums von Politik und Medien gespiegelt? Welche Erwartungshaltungen wurden an das GNM seitens Politik und Medien herangetragen, welche Bedeutung(en) dem Museum zugeschrieben?

- Welche Eigeninteressen und kulturpolitischen Agenden verfolgten politische Akteure und Medienvertreter?

- In welchen Kontexten und bis wann hat die Formel vom "Eigentum der deutschen Nation" als Mobilisierungsmoment "funktioniert", indem sie bestätigend aufgegriffen wurde?

- Wo traten Widersprüche zwischen Selbst- und Fremdzuschreibungen zutage?

Das Museum als dezentraler Personenverband und vielstimmige Interessengemeinschaft

- Wie transportierten sich selbstgesetzter Auftrag und externe Bedeutungszuschreibungen in "die Gesellschaft"?

- Welche Resonanz und gesellschaftliche Verankerung fand das Museum vor Ort in Nürnberg, in den Regionen Deutschlands und über dessen staatliche Grenzen hinaus?

- Wer waren die Adressaten und Träger des Museums, die sich in Besuchen, über Spenden, Stiftungen und Leihgaben sowie in individuellen Mitgliedschaften (bis in die 1960er-Jahre in lokalen "Pflegschaften" organisiert) sichtbar wurden? Wie und von wo aus setzte sich also die "Nation", deren Eigentum das GNM sei, zusammen?

- Welche Impulse für die Programmatik und die praktische Museumsarbeit kamen "von unten"?

Museumspraxis

- Was waren die materiellen Grundlagen, welche externen Zuwendungen konnten oder mussten (z.T. baulich) integriert werden?

- Wie verhielten sich "nationale" Programmatik und Vor-Ort-Pragmatik bei der Weiterentwicklung von Sammlungen, Gebäuden und Schauräumen? Anders gefragt: Welche programmatischen Zielsetzungen wurden in der Museumspraxis, die den Gegebenheiten anzupassen war, ausgeklammert oder dauerhaft verworfen?

- Kurzum: Wie wurde der – immer wieder neu formulierte – "nationale" Auftrag in der Praxis umgesetzt?

Die Forschungsergebnisse des Projekts werden veröffentlicht und sollen in eine Ausstellung 2027 einfließen. Der Austausch mit nationalen und internationalen Wissenschaftler*innen soll dazu beitragen, kritische Außenperspektiven zur analytischen Auseinandersetzung mit dem sich wandelnden Verständnis des "Nationalen" und des "Germanischen" zuzulassen. Das Projekt dient somit nicht nur der internen Reflexion und Selbsterforschung des GNM. Vielmehr soll der Forschungsprozess nach außen sichtbar gemacht und transparent kommuniziert werden.

Geplant sind partizipative Veranstaltungen mit der Stadtgesellschaft. Sie sollen den lokalen Standortbezug und die gesellschaftliche Verankerung des Museums in den Blick nehmen, um die Bedeutung seines Namens gemeinsam mit verschiedenen Akteur*innen zu reflektieren. Als partizipative Formate können z.B. Citizen Science-Ansätze, Geschichtswerkstätten sowie die Einbindung von Schulen, Künstler*innen und Autor*innen eingesetzt werden. Außerdem ist an die Einladung eines/r Journalist-in-Residence während des Jubiläumsjahrs 2027 gedacht.

Projektteam

Dr. Joachim Berger (Leitung)